堆肥

TOP > 園芸用語 > 用土最終更新【】スポンサーリンク

堆肥とは

堆肥は有機物……植物などが微生物で分解されたもの。コンポストとも呼ばれる。よく野菜や食べ残しを畑に撒いているが、あれは「微生物で分解」されていないので単なる生ゴミ。土の中で分解されていずれは「堆肥」となるかもしれないが、その前に腐って、植物の病気の元になることもあるので注意しましょう。

まとめ

●肥料ではない(ただし肥料成分はある)。

●土壌改良剤。

●C/N比という炭素と窒素の比率の指標があり、購入の際には参考にする。

●発酵には好気性発酵と嫌気性発酵があり、一般的には好気性発酵を行う。

●ホームセンターで袋買いするのが普通。大量に消費する場合は畜産農家や資源センターなどでも販売している。

●こういうコンポストをこうやったとかネットに書いてあるけど、あくまで参考程度。同じことをやって失敗しても恨まない。参考:初心者に方への提言…ガーデニングに答えはない

●肥料ではない(ただし肥料成分はある)。

●土壌改良剤。

●C/N比という炭素と窒素の比率の指標があり、購入の際には参考にする。

●発酵には好気性発酵と嫌気性発酵があり、一般的には好気性発酵を行う。

●ホームセンターで袋買いするのが普通。大量に消費する場合は畜産農家や資源センターなどでも販売している。

●こういうコンポストをこうやったとかネットに書いてあるけど、あくまで参考程度。同じことをやって失敗しても恨まない。参考:初心者に方への提言…ガーデニングに答えはない

役割

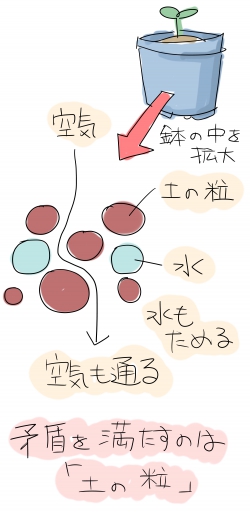

植物が生育する条件は空気と水です。水を保つ力がありつつ、なおかつ「通気」が良くないといけない。水持ち良く、水はけも良く…根は水を欲するのですが、同時に空気がないと窒息してしまいます。

これは矛盾です。

矛盾を満たす条件

水もちをよくし、尚且つ、水はけをよくするという矛盾を満たすためには、土が粒となって、その粒と粒の間に水が溜まったり、逆に空気が通ったりしないといけません。本当にややこしい。

そこでその問題をどうにかこうにかしてくれるのが堆肥です。堆肥は粒を作りやすくして、水はけと水もちという問題を解決します。

●堆肥に砂を入れると砂を芯にして団子状の粒構造ができて良い土になる。いきなり畑全体に砂を入れるのではなく、バケツで試してみてからどうぞ。

その他の機能

また堆肥には細菌が生息しやすいです。土中には細菌が居ます。この細菌がいろんな種類生息するのが理想です。群雄割拠することで細菌がバランスを取り、病気になりにくくなります。ちなみに連作障害の原因はこの細菌のバランスがくずれ、植物が放出した物質を細菌が処理できなくなるから、とも言われています。細菌が多様で多い良い土だと連作障害が起き難いです(一面に同じ作物を大量に植えるのだから限界があるでしょうが)。

●細菌が住むということは有機物は分解されています。堆肥は分解されるスピードが遅いので長く細菌が住め、緩やかに増えるというのも堆肥の利点。

●あくまで地力回復・土壌改良・肥料を吸い上げやすくするもの。土壌細菌改善の効果を目的しているので、堆肥=土ではない。あくまで土がメインで堆肥はサブで、大事だけど「過信」しないように。

●あくまで地力回復・土壌改良・肥料を吸い上げやすくするもの。土壌細菌改善の効果を目的しているので、堆肥=土ではない。あくまで土がメインで堆肥はサブで、大事だけど「過信」しないように。

総合して肥料ではなく土壌改良材といわれます。

C/N比

C/N比炭素(C)と窒素(N)の比率のことで、炭素が100gで窒素が10gならC/N比は10となる。数値が小さいほど即効性があり、数値が大きいほど分解に時間がかかり、遅効性となる。鶏糞(8)<豚糞(10)<牛糞・馬糞(20)<籾殻(70)<バーク(100)くらい。C/N比が10以下だと肥料とされ、C/N比が25を超えると有機物の分解に窒素が消費されて窒素不足の生育障害が起きる可能性があるとされる。

●籾殻(生)はC/N比が70から75と高いが、分解されにくいために窒素不足が起きない(起きづらい)。籾殻を水捌けの悪い粘土質の土に混ぜると水捌けがよくなるのでよく利用される。

●牛は穀物も食べるが、馬は草しか食べないので繊維が多いので馬糞堆肥の方がC/N比は高いとされるが、この辺りはどちらでもあんまり変わらない。

●鶏糞は繊維が少なく、堆肥として何度も使っていると土が硬くなる。普通は堆肥としては使わず肥料扱い。

●牛は穀物も食べるが、馬は草しか食べないので繊維が多いので馬糞堆肥の方がC/N比は高いとされるが、この辺りはどちらでもあんまり変わらない。

●鶏糞は繊維が少なく、堆肥として何度も使っていると土が硬くなる。普通は堆肥としては使わず肥料扱い。

発酵

好気性発酵と嫌気性発酵

好気性発酵と嫌気性発酵堆肥の発酵には好気性発酵と嫌気性発酵がある。好気性発酵は古代からある堆肥の作り方で、発酵に適度な空気を必要とする菌による発酵で臭くない。嫌気性発酵は発酵に空気を必要としない菌による発酵で、ドブ臭い匂いがし、メタンガスが発生するため「メタン発酵」とも。

好気性発酵

好気性発酵一般的な堆肥作りの手順。細菌が空気と水を使って分解するため、通気させるために攪拌し、適度に水を加える必要がある。

発酵が始まると熱を持ち60度以上になる。60度になると虫の卵や病原体や雑草の種子が死ぬ。その後にかき混ぜたり、水分を足す…「切り返し」をすると温度が下がって、また発酵が始まり60度以上になる。これを3回以上繰り返していくと、徐々に温度が上がらなくなる。これが「一次発酵」。熱が50度以上にならなくなったのが二次発酵。

一次発酵が終わった時点で易分解性有機物(=微生物で分解しやすいもの)はあらかた分解されていることになる。発酵が十分ではないものを庭土に混ぜると熱を持ち、根を傷めることになる。そういうものは植え付けの2週間前までに混ぜ込んで完全に発酵させる必要がある。現在、一般的に流通している堆肥は完熟しているのでこの手順は不要。

糞の堆肥化の場合、一次発酵で、尿酸がアンモニアになって気化するがまだ臭い。二次発酵ではかなり臭いがなくなっている。三次発酵では硝化細菌によって残ったアンモニアがゆっくりと1ヶ月ほどかけて酸化されて亜硝酸などになる。となると全く臭いはなくなり、火薬のような香りがする。

●完熟堆肥の「完熟」の定義は曖昧。一般的には易分解性有機物があらかた分解された状態。高温発酵で病害虫が死滅し、再発酵で高温にならず、根に触れても害さないよう分解された状態?か。でも購入したら「なんかあったかい」こともある。

●発酵させると60度以上、高く積んでいれば80度以上になり、ひどい場合は発火することもあるらしいが、一般家庭・農家の堆肥作り程度ではなかなかない。「切り返し(水やり・攪拌)」をするのでそこまでにはならない。

●完熟…高温をへていないと雑草の種子が死んでいないため、訳のわからない雑草が生えてくることがあるので注意。自分で作る時には注意。

●発酵させると60度以上、高く積んでいれば80度以上になり、ひどい場合は発火することもあるらしいが、一般家庭・農家の堆肥作り程度ではなかなかない。「切り返し(水やり・攪拌)」をするのでそこまでにはならない。

●完熟…高温をへていないと雑草の種子が死んでいないため、訳のわからない雑草が生えてくることがあるので注意。自分で作る時には注意。

嫌気性発酵

嫌気性発酵嫌気性発酵は空気なしに発酵する過程。密閉して発酵させるとドロドロになり臭い。臭いので近所から苦情が来るかもしれない。一般的(業者じゃないって意味)には「嫌気性発酵をしよう!」としてするのではなくて、好気性発酵をしようとして空気が不足して嫌気性発酵になる。

袋に密閉して放置しているだけでは好気発酵は進まない。これは嫌気。好気は通気性とある程度の水が必要。よく混ぜる。週に一回のペースで攪拌する。嫌気も発酵が進めば臭いがなくなる。ただ、嫌気は高温にならないため雑草の種子・虫が死なない。

堆肥とその材料を買うルート

オーソドックスにホームセンターが普通。牛糞堆肥・馬糞堆肥・バーク堆肥などあります。自作すると安上がりですが、手間だし、土地がないと無理なので便利なのはやっぱりホームセンター。

畜産農家から牛糞・豚糞・鶏糞など

畜産農家では産廃処理のために糞を堆肥にしていることがある。馬糞・牛糞堆肥は近所に畜産農家があったら売ってる、かも。こういうのは発酵しきっていないこともあるので注意する。場合によっては全く発酵していない。こういうところはトラックの荷台いっぱいに何千円とか1万円とか。

●なのでトラックが欲しくなる。そのくらい畑があればね。ちなみに畜産のフンや堆肥は水分が多く非常に重い。また水持ちが良すぎて根腐れになりやすい。使い勝手が良いのは剪定枝や枯れ草の堆肥。

●発酵していないただの糞を買ったら、畑の隅に山積みにしてシートをかけて発酵させる。

●発酵していないただの糞を買ったら、畑の隅に山積みにしてシートをかけて発酵させる。

動物園

動物園が糞を売ってることも。

下水処理場

汚泥を販売・配布していることがある。

堆肥施設・資源化センター・緑化センターなど

自治体に堆肥施設・資源化センターがある場合があって安く売ってることがある。剪定枝のは水分が少ないので軽い。資源化センターなどの剪定枝のは二次発酵まで済んでいるのが普通。畜産農家の堆肥より使いやすい。

●自治体剪定枝堆肥にはキノコが生えてくることが多い。嫌なら熱湯をかけて殺菌してから使うといい。キノコが植物に悪影響を及ぼすかどうかは種類にはよるがほとんど無害。ただ、見た目がアレ。

その他の材料

コーヒーカスも堆肥にできる。コーヒーカス+堆肥+米糠を混ぜて1ヶ月で肥料になる。ただし、コーヒーカスには植物育成阻害物質が入っているため、普通は使わない。

油

油は堆肥になる原料。食用油、オリーブ油も堆肥になる。だが、分解まで時間がかかり、土中に残って悪影響があるかもしれないので、お勧めしない。

カキ殻

カニ殻・カキ殻は微量要素(ミネラル)を含み、土に入れるといい。ホームセンターや農協で売ってる。カキ殻の主成分は炭酸カルシウムで水に溶けず、吸収されるには根から出る酸で溶かされる必要がある。

スポンサーリンク