コウモリラン(ビカクシダ)の育て方

目次

コウモリランとは?水やり

肥料

植え替え

管理場所

病気・害虫

最後に…

関連記事

学名などの基礎データ

最終更新

最終更新- 植物名

- コウモリラン

- 科名

- ウラボシ科

- 属名

- ビカクシダ属

- 学名

- Platycerium bifurcatum

- 別名

- 麋角羊歯

- 耐寒

- 5度

- 水やり

- 水を好む

- 場所

- 日の当たる室内

- 難易度

- 上級者向け

スポンサーリンク

コウモリランとは?

コウモリラン(ビカクシダ)は熱帯地域に自生するウラボシ科の着生シダ。独特の容姿で根強いマニアックな人気のある植物。種や品種があり、形状の違うものが高値で取引されています。いきなり高価な種を買うのではなくて、安いものから慣れておきましょう。

自生地では樹木に着生して生育するもので、霧吹きで葉っぱに水をやりつつ、風を通すことで栽培はできます。寒さに弱く、冬は室内で管理しましょう。

スポンサーリンク

水やり

高温多湿の環境を好みます。植え付けのミズゴケが乾いてきたら、霧ふきでしっかりと水をやります。また、葉っぱにも霧吹きで水をやります。というか、主に葉っぱに水をやるといいです。水が不足してくると葉っぱの先から枯れてくるので、そうなるなら水やり・葉水の頻度を増やしましょう。特に生育時期の5月〜9月は乾燥しないように気をつけます。

冬は気温が下がって活動が止まるので水やりの頻度を減らし、1週間に一回にします。

肥料

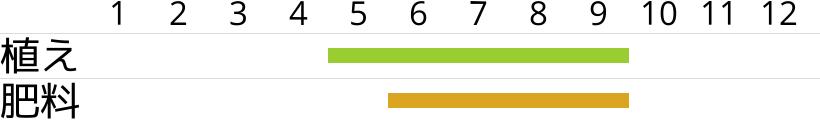

肥料はさほど必要じゃないですが、肥料があるとよく生育します。5月〜9月の生育時期に、薄い液体肥料を茶色い葉っぱの貯水葉に吹きかけてください。肥料が多いと調子を崩すので様子を見てストップします。

植え替え

植え替えは生育時期の5月〜9月に行います。植え替えの前日に水苔を水につけて一晩かけて吸水させます。余った水苔は天日干ししてから再利用しましょう。

根についた水苔をピンセットで丁寧に取り除き、新しい綺麗な水苔で包んで、同じように鉢に植えます。鉢底の穴を鉢底ネットで塞ぎ、その上に軽石を鉢の高さの半分の位置まで入れて、株を入れます。あとは水をやって完成です。

もしくは根を同じように水苔で包んだ上で、これを流木や板などに固定しておくと、根が木に絡みついて、着生します。この方が見た目もよく、自生地でのコウモリランの生え方に近いので、オススメです。

どちらも植え付けた後は1週間〜2週間は日影で管理して養生してから、通常の管理場所に戻します。

管理場所

コウモリランは森の中の木の枝に着生して生活しているので、耐陰性があり、強い日光が苦手です。春と秋はできるだけ日光に当てます。葉焼けするようなら遮光したり、木陰に移動させます。面倒なら春・秋も木陰や室内の日当たりでもいいです。

夏は木陰か、葉焼けしないように遮光します。室内管理の場合、冷房の風が当たると枯れるので直撃を避けて、葉水をして感想を防ぎます。

冬は耐寒温度5度なので、必ず室内に取り込み、できるだけ日光に当てます。暖房の風は非常に乾燥しているので直撃は避け、葉水で乾燥を防ぎましょう。

風があるといい

年間を通して、風があるといいです。室内管理だと風が少なく、蒸れたり、なんやかんやと調子を悪くなるのでサーキュレターで風を回しておくといいです。病気・害虫

ハダニ、アブラムシ、カイガラムシ、ナメクジ、ダンゴムシ、バッタなど。最後に…

このページはコウモリランの栽培の簡略化したページです。より詳細な内容はを参考にしてください。

スポンサーリンク