ヘデラ(アイビー)の育て方

TOP > ウコギ科 > ヘデラ…最終更新画像投稿ヘデラの基礎データ

- 科名

- ウコギ科

- 属名

- キヅタ属

- 学名

- Hedera

- 別名

- セイヨウキヅタ・へリックス

- 水やり

- 水控え目

- 場所

- 外の半日蔭

- 難易度

- 初心者向け

ヘデラとは?

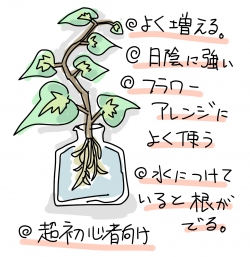

ヘデラはウコギ科キヅタ属(ヘデラ属)のアイビーとも呼ばれる常緑低木。ヘデラには木立ち性・ツル性(クライマー)・匍匐性とあり、木立性とツル性が壁を登ります。一般的には匍匐性が流通していて、これは地面を這います。どれも頑健で育てやすい。初心者向け。室内でも育てられるので室内のグリーンインテリアとして流通している。100円均一でも苗を売っている。壁面に這わせたいと思う人がちょくちょくいるが、壁を傷めるのでおすすめしない。

水やり

庭植えの水やり

庭植えならば基本的に放置で充分です。ヘデラは乾燥に強いので、雨が当たる場所に植えた場合は他の植物に水をやるついでに、ちょっとあげれば大丈夫です。ただし、乾燥するとハダニが発生し枯れ込む。ハダニ対策として葉っぱに水をかけてやると良いです。葉っぱがパリパリしている、葉っぱが薄いってのは水不足です。庭植えすると繁茂して隣家に侵蝕して困るかもしれないので、鉢植え推奨。

雨が当たらない場所に植えた場合は、土が乾いているようならば、たっぷりと水をやってください。冬は成長が鈍っているのでさほど水を必要としていません。土の表面が乾いてから3日~5日ほど間を空けてから水をやってください。

鉢植えの水やり

鉢植えならば、土が乾いていたら水をやるようにします。水をやるときは鉢の底から水が染み出すくらいにしっかりとやります。少々水やりが多くても根腐れはしない(しづらい)。ですが、あまりにジャボジャボやれば根腐れします。葉っぱがグッタリしてから水をやっても回復します。葉っぱがパリパリしている、葉っぱが薄いってのは水不足ですので水やりの頻度を増やしましょう。斑入りのアイビー品種は生育が鈍いです。斑の白い部分に葉緑素がないため。なので、水を吸い上げる力も弱い。緑のアイビーと斑入りのアイビーを同じタイミングで水やりしていたら、斑入りアイビーは根腐れします。そのくらい水やりの頻度が違う。

葉水(霧吹きで葉っぱに水をやること)は必要ないが、ハダニ予防と、葉っぱにホコリが付いている場合は、水で洗い流すといいです。

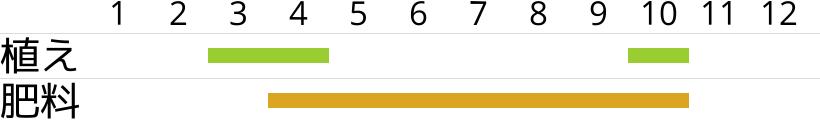

肥料

肥料はなくてもいい。あまりに生育が悪い場合は、生育時期に一ヶ月に一回緩効性化成肥料をやるか、二週に一回、液体肥料をやる。ただし、ヘデラは肥料がなくても育つし、肥料が多いと変異(=突然変異)しやすくなる。茎の途中から斑入りのヘデラが、緑のヘデラになったりする。すると緑の普通のヘデラの方が頑健なので、気がついたら緑のヘデラだらけになっていることがある。肥料は基本的には必要じゃないので、やっても量を控えること。変異すると大抵は先祖返りして緑の葉っぱになる。が、たまに独特な斑入りの品種に変異することがある。本当に稀ですが。

植え付け・植えかえ

時期

植え付け・植え替えに一番いいのは活動が始まった直後の4月。ヘデラは根を張るスピードが速いので、鉢植えにした場合は根詰まりを起こしやすいです。鉢の底から根っこがワサワサと出てきたら、植え替えのサインです。古い土を落として植え替えをする。少し涼しいほうがトラブルが少ない。最高気温が18度を越えて以降に植え替えをすると立ち枯れ病になることも。6月以降も植え替えは可能だが、植替えの時に、古い土は落とさないで、一回り大きな鉢に植え替えるようにする。じゃないと根腐れしやすい。

●ヘデラは頑健な植物だが、それでも植え替えはストレスで、1シーズンに2回も3回も植え替えをすると根を傷めてしまう。

●4月5月でも根はいじらないほうがよりよい。ただし、その後にすぐに取り返せるので問題は少なくてすむ。

●4月5月でも根はいじらないほうがよりよい。ただし、その後にすぐに取り返せるので問題は少なくてすむ。

用土

市販の花と野菜の培養土で植え付けをします。土質は選びませんが、庭植えする場合で土の水はけがあまりに悪いなら川砂を混ぜたり腐葉土を入れて水はけをよくしてください。鉢

理想的には空気が通る素焼き鉢。鉢の表面から水が蒸発して、根腐れ予防になる。プラスチックの鉢の場合、水が表面から蒸発せず、根腐れの原因になりかねない。でも、これは水やりの頻度を調節すれば対応できることなので気にしないでもいい。鉢は、現在のそれより一回り大きな鉢に植え替えるようにするか、4月までに植え替えをして古い土を少し落として同じ大きさの鉢に植え替える。急に大きな鉢に植え替えると、冬に水が蒸発しきらず、根腐れの原因になる。

鉢の植え替え・植え付け

鉢底の穴に鉢底網を敷いて、土が流れ出ないようにして、その上に軽石を2センチから3センチほど敷き、用土を入れて、株を入れて隙間に土を入れます。最後に水をやって、2週間は日陰で管理します。4月5月なら古い土を3分の1ほど落として植え替えてもいいが、6月以降は古い土を落とさず、根も崩さないほうがトラブルは少ない。

庭植え

深さ20cmほど掘って、掘り出した土に対して腐葉土や堆肥を2割〜3割ほど追加し、緩効性化成肥料を少量だけ足してよく混ぜて用土とします。用土を半分戻して株を入れて、隙間に用土を入れて、最後に水をやって完成。株同士は20cmほど空けます。庭植えについての注意点や手順についてはヘデラの庭植えの注意点のページにまとめていますので、庭植えを考えている人はチェックしてください。

管理場所

室内

室内で栽培する場合は、春と秋は窓辺などの日当たりで管理します。もしも春と秋の日光でも葉焼けするなら遮光するか、移動させて調節しましょう。真夏の直射日光には葉焼けしますので、夏はカーテン越しの日光に当てます。あまりに日光が不足すると元気がなくなり、斑入り種は「斑」が鈍くなるなどするので、夏以外の管理場所は動かしてちょうどいい場所を探しましょう。

室内で管理する場合、冷暖房の風が直撃しないようにします。冷暖房の風は乾燥していて、直撃するとさすがのヘデラも枯れてしまいます。

戸外の場合

夏は半日陰、他の季節は日当たりにするか、一年中半日陰の場所で管理します。一年中半日陰の場所に植えるか、そこに鉢を置きっぱなしでもいいです。ベランダでも十分生育します。越冬

ヘデラはマイナス5℃まで耐えられます。霜に当たっても、雪が積もっても枯れません。非常に頑健なので育てるのに気苦労はありません。むしろ増えすぎて困ることがあります。水挿し

水挿しにすると発根する。発根に適した時期は夏と冬以外。こういうのは何個もやって何個か発根するというもの。画像では透明な器に入っていますが、水挿しにするときは透明じゃない器の方が発根しやすい。光が当たると発根しづらい(しないわけじゃないが、しづらい)。

元気な枝を10センチほど切って、葉っぱを2枚か3枚は残して、茎を水につけておく。根っこは節…葉っぱ出てる茎の根元の少し下から出てくるので、そのあたりが水に浸かるようにする。管理場所は日陰か明るい部屋。

水はこまめに替える。腐った水では発根しづらい。発根は数日ほどで始まる。水にはメネデールを入れておくとよりよい。

水挿し→土に植える

水挿しして発根したものを、土に植えるとそのまま馴染んで生育する。

よく「水挿しの根は、水挿し用の根なので土に挿しても根付かない」というのですが、ヘデラに関しては問題ないのは先人たちによって証明済み。土にいきなり挿すより、水差ししてからの方が成功率が圧倒的に良い。植え付けは3月4月以降がよいです。

紅葉について

秋になり寒さに当たると紅葉します。紫だったり、ピンクだったり、茶色だったり…キレイだったり、そうじゃなかったり。色合いは品種にもよりますが、どうやら育っている環境による部分が大きいらしい。紅葉はするのですが落葉はしません。単に色が変わるだけで、その葉っぱの色は春には元通りになります。

室内でも寒暖差があれば紅葉します。また、気候によって毎年、色合いが変わる。

剪定

長く伸びたら、ツルは切ってしまって構いません。切ったものを水挿しにして株を増やしてもいいです。葉っぱが汚くなったり、カサカサになって、株全体が傷んでいたら、全体を「葉っぱが全て無くならない程度」に刈り込んでやると、きれいな新芽が出て復活します。復活までは一ヶ月半から二ヶ月ほど。やるのは4月から5月あたりか、夏の暑さを越えた9月下旬か10月。斑入り品種は夏の高温で緑葉になっているんですが、刈り込んでやると10月11月に斑入りのきれいな新芽が出ます。

病害虫

ヘデラは頑健な植物なので病害虫はあまり見られない。見られても、それで枯れるほどにはならない。斑入り品種は薬剤の影響で弱りやすい。傷んでもぐっと我慢する(余計なことはしない)。

アブラムシ

新芽の汁を吸って駄目にしてしまう。ヘデラの生育力の方が強いので即アウトってことはないが、徐々に弱る。オルトランやその他の薬剤を併用して駆除する。1個の薬剤では耐性がついて効かなくなるので注意。ハダニ

ハダニは乾燥すると発生するので、水やりの際に葉っぱに水をかけることでハダニ予防になる。放置しておくとヘデラが全滅する可能性がある。爆発的に増えるので、見つけ次第、薬剤を散布する。一番は葉っぱと葉裏に水をかけること。ハダニはヘデラではどうにも発生する。風通しをよくして水やりを減らすとどうしても発生し、葉っぱに水をかけると過湿でヘデラが溶ける。よってハダニは避けられない。よく牛乳スプレーとか試すんですが、最初から薬剤で駆除するんだと腹をくくっておくといいです。

薬剤は浸透するタイプのオルトランや、スプレータイプのハダニ駆除剤を使いましょう。

ヨトウムシ

葉が食べられているが、虫が見えない。でも、黒い糞が見えるってなるとヨトウムシの可能性が高い。土中に潜んで夜になると葉を食べるので、夕方に待っていると出てくるので捕殺するか、薬剤を散布する。オンシツコナジラミ

葉っぱを動かすと飛ぶ、白い虫がいたらコナジラミ。薬剤で駆除しましょう。コバエ

コバエが飛んでいたらそれは根腐れしたか腐食物がコバエを呼んだだけ。もしくは土が腐っていて、根腐れ直前か。または土に未熟な有機物(腐葉土や油粕など)が多いと発生しやすいので、ピートモス中心の配合にしたり、肥料は化成肥料に切り替えることで予防もできます。立ち枯れ病

雑菌が繁殖して菌が管を塞いで枯らしてしまう。水のやりすぎで、雑菌が繁殖した(根腐れ)かもしれないが、植え替え時期を間違った、根を不用意にいじったなどが原因のこともあります。スス病

スス病は害虫の糞(糖分を含んだ排泄物)に生える「黒いカビ」。これで枯れることはないけど汚いです。オンシツコナジラミ・アブラムシ・ハダニなどを駆除することで予防するしかないです。トラブル

なぜか枯れる?原因は通風

ヘデラは「植えてはいけない植物」に挙げられるほどに繁殖力の強い植物なんですが、枯らす人もなぜか多い。徐々に溶けて腐って消えていく…ってことはありませんか? 原因は風通しのことが多いですね。風が通り、適度に蒸れを防いでいると繁茂します。室内管理する場合は、水やりを減らし、風が通る場所に移動させます。もちろん日光が当たる場所です。そんな場所はなかなかないのでベランダなど戸外で管理するといいです。

雑記

何年か経つと幹ががっしりとした低木になって行きます。這わせてから、バリバリっと引っ剥がすと三本足の動物が這い回ったような跡が残りますので、特に真っ白い壁などに這わせるときは良く考えてからにしましょう。

日陰でもグングンと育つので、気軽に植えることが出来ます。よくフラワーアレンジメントの材料としてお庭で栽培しているので、フラワーアレンジをされる人は植えると何かと便利です。

びっしりとついた白いツブツブはヘデラの気根。虫の卵のようですけどね。気根が土や壁にたどり着かなかった場合、茶色く変色して塊になる。

スポンサーリンク

記事が気に入ったら拡散をお願いします。

関連記事

ヘデラのカテゴリ・タグ

庭植え 、 鉢植え 、 常緑低木 、 育てやすい 、 乾燥に強い 、 紅葉 、 シェードガーデン 、 ツル性 、 インテリア 、 繁殖力が強い植物 、 斑入り 、 匍匐 、 フラワーアレンジメント 、 ヘデラウコギ科

スポンサーリンク