マサキの育て方

TOP > ニシキギ科 > マサキ…最終更新画像投稿マサキの基礎データ

- 科名

- ニシキギ科

- 属名

- ニシキギ属

- 学名

- Euonymus japonicus

- 別名

- イオニマス・シタワレ・フユシバ

- 耐寒

- マイナス15度

- 水やり

- 水控え目

- 場所

- 外の半日蔭

- 難易度

- 中級者向け

マサキの特徴は?

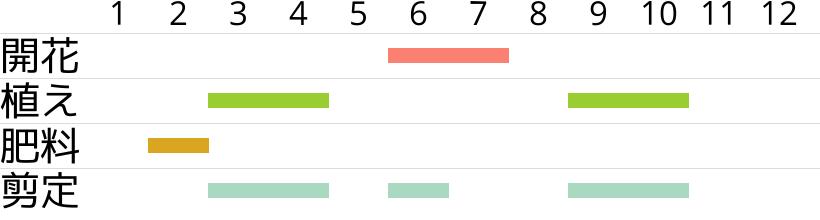

マサキは北海道南部〜本州〜四国〜九州〜沖縄に自生するニシキギ科ニシキギ属の常緑高木・広葉樹。庭植えすれば水やり不要、芽吹きやすく、剪定もそれほど気遣うほどでもありませんし、肥料も少量でいい。庭の生垣に最適でよく利用されています。6月あたりに開花し、冬(11月から1月あたり)に赤い実ができるが、鑑賞は葉っぱがメイン。

どうせなら斑入り種を植えるといいです。

大気汚染・排気ガスに強いのですが、虫が発生します。ユウマダラエダシャク・ツノロウムシ・ハマキムシ・ミノウスバなど。とくにミノウスバはニシキギ科専門の害虫で、発生後に駆除しないで放置しておくと葉っぱの全てをやられることも十分あります。

樹高最大6m(剪定で1m前後に抑えられる)

品種・仲間

ギンマサキ

ギンマサキ(Euonymus japonicus ‘Albomarginatus’)はフチに白・クリーム色が入ります。オオサカベッコウマサキ

キンマサキ

キンマサキ(Euonymus japonicus ‘Aureovariegatus’)は葉っぱが黄色の斑入りになっているもの。オウゴンマサキ

チャボマサキ

ツルマサキ

ツルマサキはツル性のマサキ。斑入り種があり、斑入り種がよく庭に植えられていたのですが、現在はあまり植えられていない。ツル性なので何かに伝わせるか、地面に這わせてグランドカバーにできます。ハリツルマサキ

ハリツルマサキ(トゲマサキ)は葉っぱに少しトゲというか尖った部分があるツルマサキ。枝にもトゲがある。樹高は1m〜2m程度。ハリツルマサキを品種改良して、果実がハートの形になったものが流通しています。水やり

庭植えするもので、庭に植えた場合は軒下などで雨が当たらない場所でない限りは雨だけで十分です。あまりに真夏などに乾燥するのであれば水をやってください。肥料

肥料は2月に油粕か、化成肥料を混ぜたものを規定量やります。マサキはあまり肥料を必要としない植物です。生育が鈍い場合や、強い剪定をしたときだけ肥料をやります。植え付け

時期

苗の植え付けは春(3月〜4月)と秋(9月〜10月)が適しています。用土

土質は特に選びませんが、出来るだけ水はけがよく、肥沃な土(=腐葉土が入ったもの)が好ましいです。庭土に3割か4割ほど追加してよく混ぜておきましょう。庭植え

根が細くて、よく広がるので、「根の張り」に関しては問題ない。多少、根をいじっても大丈夫。植え付けしたあとに移植もできます(しないだろうけど)。庭植えの場合は、根鉢の二倍か三倍の深さと大きさの穴を掘って、掘り出した土に腐葉土か堆肥を3割か4割混ぜて用土とします。穴に半分ほど土を戻して、株を入れて、隙間に土を入れて、最後に水をやって完成です。

株間は50cm〜70cmほど空けて植えます。

管理場所・日当たり

日光を好みますが、耐陰性もあり半日陰くらいならば問題なく育ちます。北海道南部に自生しているので寒さに強く植物で防寒は不要です。

剪定について

時期

春(3月〜4月)か秋(9月〜10月)に剪定します。夏前後に刈り込みを行うと、剪定によって出てきた新芽が強い日光に当たって枯れてしまいます。剪定は7月から9月の高温時期には行わないようにします。

まだ枝がはっていない若い時期ならば問題ないのですが、徐々に枝がはってくると梅雨の長雨に蒸れて枝が枯れこんでくることがあります。そこで、様子を見て…必要なら…梅雨の前に中の枝をさばいて風通しをよくしてやるといいです。これをしていないと害虫が増えて、黒スス病などが発生しやすいです。

手順

低いうちから天辺(てっぺん)の枝先をちょいちょい切ります。切ると脇枝が出て、それが横に広がり、葉っぱが生えて生垣として目隠しになります。これを摘芯といいます。摘芯すると高さを抑えられるのですが、しばらくすると新しい芯が生えてきて、それをまた摘芯して、横枝を出させて生垣を作っていきます。そうして下も上も横枝をしっかりと出させて目隠しにしていきます。成長が早く、剪定しても、すぐに盛り返します。

荒い樹形を楽しむにしても、繁茂して邪魔になってきますので、適当に形を整えましょう。アイスクリームのダブルのような幾何学模様の刈り込みをしても大丈夫です。強く刈り込んでも枯れることは無いのですが、上に書いたように剪定を行う時期によっては枝枯れを起こします。

強い剪定をした後の2月に肥料をやってエネルギー補給をします。

先祖返り

斑入りの枝を育てていたのに斑入りじゃない普通の緑のマサキが出てくることがあります。斑入りは「変異」したもので、緑のマサキがどうしても生えてきます。しかも緑のマサキの方が繁殖力が強いために、そのままにしておくと斑入りじゃないマサキの枝が優勢になっていきます。そこで、斑入りじゃない枝は見つけ次第切り落とします。これは時期は関係ありません。病害虫

ウドンコ病

ウドンコ病は白い粉を吹くカビ。春から梅雨に発生する。原因となる菌は、そこいらへんに常在しているので完全に防ぐことはできない。マサキは風通しが悪いと発生しやすい。マサキは生垣にすることが多く、生垣にするってことは葉っぱ・枝を密生させるものなので、発生しやすいのはしょうがない。嫌なら植えないほうがいい。ウドンコ病が発生したら、病気部分を取り除いて、薬剤(ベニカネクストスプレーなど)を散布する。ウドンコ病はマサキが健康ならば、自然治癒するが、あんまり期待しないで、ちゃんと対応したほうがいい。

ユウマダラエダシャク

ユウマダラエダシャクは尺取り虫の仲間。黒い。薬剤(ベニカ)を散布して駆除。ミノウスバ

ミノウスバはマサキ類専門の害虫。専門にしている虫って、丸坊主にする勢いで食べるので、早めに対応する。病害虫と対応の農薬

イラガ→ サンヨール液剤ALカイガラムシ→ カダンK

ケムシ類→ サンヨール液剤AL

ロウムシ→ サンヨール液剤AL

ツノロウムシ→ サンヨール液剤AL

特徴・由来・伝承

2mほどに成長する低木、常緑で斑入りの品種がよく流通していて庭木として植えられています。花が6月前後に咲いて、それが冬に赤い実をつけます。実もきれいで、大気汚染にも強く、剪定にも強く管理が楽です。オウゴンマサキ・ギンマサキ・斑入りギンマサキ・ベッコウマサキなど、江戸時代から品種改良が進んでいたので、園芸品種は多い。

スポンサーリンク

記事が気に入ったら拡散をお願いします。

関連記事

マサキのカテゴリ・タグ

庭植え 、 庭木 、 生垣 、 常緑高木 、 繁殖力が強いニシキギ科

スポンサーリンク