エレモフィラ(ニベア)の育て方…剪定の時期は?挿し木で増やせる?

TOP > ゴマノハグサ科 …最終更新画像投稿エレモフィラの基礎データ

- 科名

- ゴマノハグサ科

- 属名

- エレモフィラ属

- 学名

- Eremophila nivea

- 耐寒

- 3度

- 水やり

- 水控え目

- 場所

- 外の半日蔭

- 難易度

- 上級者向け

エレモフィラの特徴は?

葉っぱには細かい毛が生えていて、遠目には銀葉(シルバーリーフ)に見えます。この毛は蒸発を防ぐためのものなので、エレモフィラは乾燥に強いですが、過湿に弱く、日本の梅雨・夏に枯れ込むことが多いです。とはいえ、雨に当てずに管理すれば夏越しは可能です。

茎が弱くて、強い雨が降ったり、風に当たるとスグに折れてしまいます。支柱が必要です。また根が浅い割に地上部が大きいのか、風が吹いてプラスチックの鉢がよくひっくり返ります。出来れば、しっかりした陶器の鉢に植え替えた方がいいです。

樹高50cm〜250cm

剪定の時期は?手順は?

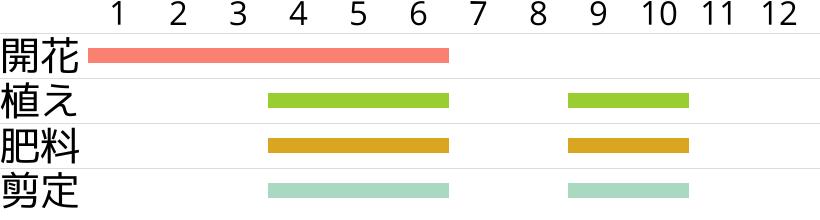

エレモフィラは剪定すると、刈り込んだところから、ちょっとだけですが枯れてしまいます。基本的に剪定には弱いです。株が小さい時は尚更、剪定をしないようにします。大きくなりすぎて乱れているようなら、剪定する…というのがいいです。今年伸びた枝に8月あたり、来年の花芽が付きますので、剪定は開花後〜7月までに行います。

今年伸びた若い芽は残して、古い枝を軽く何節か剪定します。あまり切り戻すと傷みますので、ほどほどにしておきましょう。

株が古くなってくると下葉から枯れてきます。これは生理現象でしょうがないです。枯れた葉っぱは放置していると病気の元になるかもしれませんし、見た目も悪いのでむしっておきます。

挿し木で増やしましょう

春と秋の植え替え時期に挿し木をすると増えます。種子からでも増えますが種子は難しいです。枝を5cm〜10cmに切り、下葉を取って挿し木を作ります。 あとはパーライトと酸度調整済みピートモスを1:1で混ぜたものか、挿木用土を入れた挿し床を用意して、ここに挿木を刺して、乾燥しないように水やりをして、明るい日陰で管理していると発根します。

2週間ほどで発根し1ヶ月で苗になります。そうなったら大きな鉢に植え付けましょう。

植え付け・植えかえ

時期・頻度

真夏を除いた生育期間である4月から10月ならばいつでも植え替え可能です。鉢植えは2年か3年に一回植え替えをします。用土

エレモフィラは水はけのよい土を好みます。用土は市販の培養土(花と野菜の土)か、観葉植物の土に、パーライトを1割か2割足して、水はけをよくしたものを使います。自作する場合は赤玉土5酸度調整済みピートモス2パーライト3を混ぜたものを使います。花と野菜の土には腐葉土が入っていて匂うので、冬に室内管理する場合は、観葉植物の土にパーライトを混ぜたものか、自作するといいです。

鉢植え

古い鉢から株を取り出し、土を崩さずに一回り大きな鉢に植え替えをします。根が傷つくと枯れたり、生育不良を起こしますので、土は絶対に崩さないように、根をいじらないようにします。鉢植えの底の穴を鉢底ネット(鉢底網)で塞いで、その上に鉢底石(軽石)を2cm〜3cm入れて、その上に用土を入れて、株を入れて、隙間に用土を入れて、最後に鉢底から水が出るまで水をやってください。

●植え替え直後は水を欲しがり、乾燥させると枯れることがあります。植え替えしたあと、一週間ほどはしっかりと水をやってください。

●鉢を大きくしていって限界になったら挿木で新しい株を作って更新します。

●鉢を大きくしていって限界になったら挿木で新しい株を作って更新します。

管理場所・日当たり

春から秋は戸外の日当たりで管理。梅雨・秋の長雨

過湿(多湿)を嫌うので梅雨・秋の長雨の時期は軒下や室内など雨の当たらないところに移動させてください。夏越し

オーストラリア出身ですが高温が苦手で、蒸れに弱いので、真夏は風通しの良い半日陰に移動させます。移動できない場合は、寒冷紗・ヨシズなどで遮光してあげます。越冬

冬は霜に当たると枯れてしまいますので、基本的には室内の日当たりのいいところに取り込みます。エレモフィラは5度前後までは寒さに耐え、関東南部であれば、霜の当たらない軒下で越冬します(あまりに強い寒波が来たらやばいので室内が無難)。室内管理が無難…なんで、室内に取り込んでもいいですが、割と大きくユラユラとしているこのエレモフィラを室内の日当たりで管理すると邪魔。しかも、邪魔だからって強く刈ると回復まで時間が掛ります。なので、枯れるかもしれないけども、雨と霜の当たらない戸外で管理する!くらいの覚悟で戸外の軒下で管理するのがいいと思います。

水やり

エレモフィラは乾燥に強く、過湿に弱いです。梅雨の長雨に当たったり、秋の長雨に当たると根腐れの元になります。エレモフィラが枯れる原因は水のやり忘れよりも、水のやりすぎでの根腐れが多いです。水やりは基本的に土が乾いてから、たっぷりと鉢底から水がしみ出す位にします。少々水やりを忘れても構いません。乾燥気味を心がけます。水をやる前に土に触ってみて濡れているようであれば、水はやらないようにします。受け皿に水がたまっていたら捨ててください。

冬の水やり

冬は寒さで活動が止まっているので、水やりをさらに控えます。かといって断水しないように、定期的には水やりは継続します。冬は土が乾いてから二日か三日経ってから、土の表面を濡らす程度の水やりにします。鉢底から水が出るくらいにやると、蒸発しきらずに根腐れしてしまいます。

よくわからない場合は、土壌水分計で測ってから水やりの判断をするといいです。

肥料

肥料は生育期に月に2回か3回ほど薄い液肥をやります。あまり肥料を必要としないですが、やっぱり肥料をあげると成長しやすいです。ただし、肥料が多いと調子を崩します。肥料のあげすぎに注意。病気・害虫

カイガラムシ、ハダニ、アブラムシが発生し、枯れることもあります。汁を吸う系の害虫が発生すると、葉や茎に小さな穴が空き、そこから樹液というか油分が出てきて、葉っぱの一部に黒か茶色の点々が見られます。薬剤を散布して駆除しましょう。特徴・由来・伝承

シロタエギクに似ているシルバーリーフに、紫の花が咲きます。茂る植物というよりは、ヒョロヒョロと枝が伸びます。それが風に揺れるのが、綺麗。特に雨に降られる様子がイイ!と思います。ハマジンチョウという九州に自生している植物の仲間です。原産地はオーストラリア。低木。エレモフィラ・ニベアが一般的に流通している品種。

スポンサーリンク

記事が気に入ったら拡散をお願いします。

関連記事

エレモフィラのカテゴリ・タグ

花 、 観葉植物 、 オーストラリア 、 蒸れに弱い 、 シルバーリーフゴマノハグサ科

スポンサーリンク