カエデの育て方

TOP > ムクロジ科 > カエデ…最終更新画像投稿カエデの基礎データ

- 科名

- ムクロジ科

- 学名

- Acer

- 別名

- 楓

- 耐寒

- マイナス15度〜マイナス25度

- 水やり

- 水を好む

- 場所

- 外の半日蔭

- 難易度

- 中級者向け

カエデ(モミジ)とは?

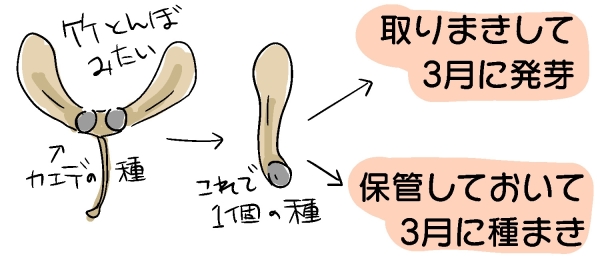

カエデ(モミジ)はムクロジ科(カエデ科)の落葉樹。秋に紅葉するのが特徴で、紅葉目的で庭に植えることが多い。日光を好みますが、夏の強い日差しに当たると葉っぱが焼けて変色してしまいます。鉢植えでしたら、夏は半日陰に移動させて下さい。庭植えしている場合は仕方ないのでそのままにしておきましょう。耐寒性があり、冬は問題はありません。

最初にまとめ

水やり

鉢植えの場合は土が乾ききる前に水をやってください。非常に水切れしやすいです。庭植えの場合も乾燥するようならば水をやってください。カエデに関しては冬でも水やりが必要。三日に一回くらいは必要。

カエデ(モミジ)は乾燥に弱く、水が切れると葉っぱが縮れてしまいます。一旦縮れると戻りません。夏は乾燥を防ぐために、葉っぱにも水をかけてやって下さい。

●葉っぱが乾燥で縮れて茶色になったら、元に戻りません。これをそのままにしていると紅葉しません。そこで茶色になった葉っぱは8月中にむしってしまいます。そうすれば9月以降に新しい葉っぱが生えてきて10月11月の紅葉に間に合います。

●庭に植え付けして一年目は特に水切れしやすい。

●庭に植え付けして一年目は特に水切れしやすい。

肥料

カエデ(モミジ)は肥料が多いと秋に紅葉しにくいので控えめにした方がいいですが、大きくしたいときは紅葉が終わり、落葉したら…10月〜12月あたりに肥料をやるようにします。肥料は油粕か化成肥料を。●肥料が多いと葉っぱが大きくなります。

植え付け・種蒔き

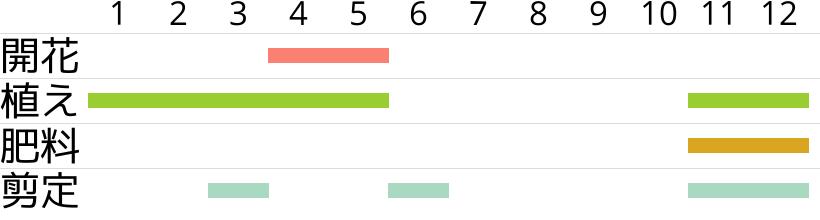

種まき

できれば秋にタネを採取してすぐまく…取りまきにするべき。取りまきだと冬の間に寒さに当たって休眠打破して春(3月)には芽吹く。土を軽く被せて乾燥しないように水やりするといい。順調ならば種まきしてから一ヶ月で発芽します。

保管しておいて3月に種まき

保管して3月に種まきする場合は乾燥の方が種子の保存にはよくないので少し濡らす。濡らしたキッチンペーパーの上に置いておくくらいがいい。冷蔵庫に入れておいて春に種まきすると休眠打破になる。特に暖地では冷蔵庫に入れて休眠打破しないと発芽しない。冷蔵庫に入れるときは扉近くではなくて、奥に入れておく。扉近くだとカビやすいが、種に多少カビが生えても大丈夫。発芽温度は15度。タネをまく前に2時間ほど水につけていると発芽しやすくなる。

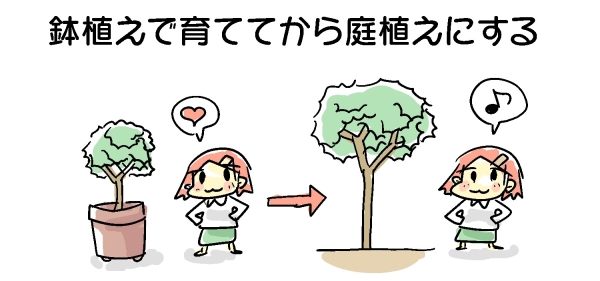

●種子が手に入ったらまずは鉢植えで育ててみて、葉っぱの大きさや色合いをチェックしてから植え付ける。もしくはそのまま鉢植えで栽培する。

苗について

根に麻布が巻いてある場合はそのまま植え付けてもいいです。ナイロンで巻いてあるならこれは取り除いた方がいいです。

●斑入り品種は日光に弱くて葉っぱが縮れやすいです。

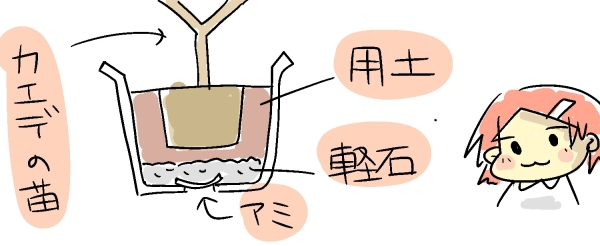

用土

カエデ(モミジ)は水はけの良い、肥沃な土を好みます。やせていると生育が鈍くなりますが、あんまり肥えていると紅葉しづらくなります。鉢植えの場合は一般的な培養土で植え付けます。自作する場合は赤玉土6腐葉土4を混ぜたものを使います。庭植えの場合は元の土に腐葉土か堆肥を2割ほど入れて植え付けます。鉢植えの場合の用土の配合は赤玉土単用でもいいくらいですが、その場合は夏の水やりの頻度が増えて大変になります。一般的な培養土が無難です。

●モミジは乾燥に弱いです。特に真夏に根元に日が差し込んでいるとマズイことになります。そこで水の蒸発を防ぐために根元にグランドカバーになるものを植えるか、バーグや腐葉土といったもので地表を隠して蒸発を防ぎます。

鉢植えの手順

庭植えの手順

カエデ(モミジ)の植えつけは落葉時期に行います。葉っぱが残っている時期に植え替えをするとダメージが大きいです。根鉢の倍の直径・倍の深さの穴を掘ります。大体は直径30cm〜50cm、深さ30cm〜50cmの穴を掘ることになります。必要であれば掘り出した土に腐葉土か堆肥を1割か2割ほど追加して用土とします。その用土の4分の1に、油かすと緩効性肥料を3:1で混ぜたもの二握りを混ぜて、穴の底に敷きます。その上に間土を入れます。間土は肥料が入った土と根が触れないようにするためのものです。

モミジの株を入れます。根鉢を軽く崩します。少し崩した方が根の張りが良いです。8割ほど土を入れたら、一旦、水を入れます。水を入れて、モミジの幹を揺らします。これで土と水を出来るだけ行き渡らせます。隙間があるとそこには根が張りづらくなり、生育が鈍くなります。更に土を入れます。

枝をさばきます。植え付けは根にストレスになるので、枝を落とすことで負担を減らすと生育が良くなります。枝分かれが激しい所は落とします。例えば両側から枝が出ていて三つ又になっているところ…例えば「−∋−」を枝だとすると…「∋」を切って「−−−」にする。

最後に水をしっかりとやります。できれば水極めをします。水極めとは株の周囲に土で囲いを作り、そこに水を溜めて、水が引くまで放置し、終わったら土をならす作業です。

●植え付けの時に肥料を入れずに、単に用土で植えて水極めだけでもいいです。その際はその後に様子を見つつ、追肥をします。

管理場所・日当たり

結論から言うと半日陰が適地です。カエデ(モミジ)は日当たりを好みますが、夏の乾燥と直射日光に弱いので、これを見越して、半日陰の場所が適してます。一日のうちで3時間〜4時間しか日が差さない場所であっても生育します。耐寒温度はマイナス15度〜マイナス25度と寒さには強い。●日当たりが悪いとどうしても、紅葉の色合いが鈍かったり、葉の茂り方に勢いが無いことがあります。でもしょうがないです。枯れるよりいいです。

●カエデ(モミジ)は普通、谷あいの渓流のそばに生える植物です。乾燥して水切れするならマルチングして蒸発を防ぎましょう。

●強い日光が苦手なので鉢植えでベランダ栽培も可能。

●カエデ(モミジ)は普通、谷あいの渓流のそばに生える植物です。乾燥して水切れするならマルチングして蒸発を防ぎましょう。

●強い日光が苦手なので鉢植えでベランダ栽培も可能。

剪定について

基本的に自然樹形を鑑賞するものですので、理想的には樹高が低い品種を植えて剪定をしないことです。大きくなる品種を植えた場合は、枝が込み合っていると見苦しいですし、大きくなりすぎても困るので、必要であれば剪定しましょう。剪定時期は春か6月か落葉時期。強い剪定は落葉時期に行います。より詳細な剪定については以下のページを参考にしてください。

紅葉しない原因と対処

カエデ(モミジ)は夏にしっかりと日光に当たらないと秋に紅葉しづらい。カエデ(モミジ)は乾燥が苦手で半日陰で育てていることが多く、葉っぱ一枚づつにしっかりと日光に当てるためには、春〜夏に枝をさばいて、スッキリさせて日光に当ててあげることで秋に紅葉しやすくなります。水切れ・西日で紅葉しない

夏に猛暑で水切れしたり、西日や直射日光でダメージがあると秋に紅葉が綺麗にならない。葉っぱが縮れてしまう。夏のダメージが即出ないで、9月以降に見られるため、パニックになりがちですが、冷静になると猛暑が原因。葉っぱに水をかけて、土への水やりをしっかりとやることである程度は予防できるが、猛暑が過ぎると仕方ない。

品種によって紅葉したりしなかったり

寒冷地ではどの品種でも綺麗に紅葉するが、暖地では紅葉で有名な品種以外は紅葉しにくい。一般的には昼と夜の温度差が15度以上だと鮮やかに紅葉する。温度差がない地域(平野部)では紅葉しにくい。暖地でカエデを栽培するのであれば、ネットではなくて、近くの造園業者・生産者に相談するといいです。

●赤くなる品種でも日当たりが悪いと赤くならずに黄色に紅葉することもある。

肥料が多い

土中に養分が多いと紅葉しづらいです。毎年、紅葉が遅い場合は肥料を見直しましょう。

病害虫

葉っぱが縮れているのは基本的には水切れ。根詰まりも水切れの原因となります。アブラムシ・ハダニが新芽を傷つけた可能性もあるので、よく観察してください。ウドンコ病

葉っぱに白い粉が吹く、カビの一種。発生した場合、病変が一部であれば取り除く。病変箇所が多くあるなら薬剤を散布して対応する。株が健康になら発症しづらく、発症しても回復する。

テッポウムシ

幹に穴を空けて、食べ進むカミキリムシの幼虫で被害が多いと枯れることすらある。株の根元にオガクズがあるなら、被害があるので、穴に薬剤を入れて駆除するといいです。

毛虫(イラガ)

葉っぱを食べる毛虫が発生する。見つけ次第、テデトールする。数が多いなら薬剤で駆除する。

ナメクジ

葉っぱにテカリが見られたらナメクジがいると思われる。被害が大きいようなら誘引剤で駆除する。梅雨に発生しやすいが、被害が大きくなることはあんまりない。

ネキリムシ

根を食べる虫のコガネムシの幼虫などの総称。

葉っぱに白い粉が吹く、カビの一種。発生した場合、病変が一部であれば取り除く。病変箇所が多くあるなら薬剤を散布して対応する。株が健康になら発症しづらく、発症しても回復する。

テッポウムシ

幹に穴を空けて、食べ進むカミキリムシの幼虫で被害が多いと枯れることすらある。株の根元にオガクズがあるなら、被害があるので、穴に薬剤を入れて駆除するといいです。

毛虫(イラガ)

葉っぱを食べる毛虫が発生する。見つけ次第、テデトールする。数が多いなら薬剤で駆除する。

ナメクジ

葉っぱにテカリが見られたらナメクジがいると思われる。被害が大きいようなら誘引剤で駆除する。梅雨に発生しやすいが、被害が大きくなることはあんまりない。

ネキリムシ

根を食べる虫のコガネムシの幼虫などの総称。

特徴・由来・伝承

モミジ=カエデです一般にモミジという言い方をしますが、本来、モミジはカエデが紅葉したものを指しています。よってモミジの育て方はカエデの育て方と同じです。

種子もかわいいのです

モミジの花は風媒花(フウバイカ)で、花粉を風で飛ばすため、虫や鳥に見つけてもらう必要が無く、非常に地味。実には翼がついていて、落ちるとクルクルと回転して落ちる。

カエデの仲間、サトウカエデ(ハードメープル)は樹液が甘く、樹液を煮詰めたものが「メープルシロップ」になります。

鮮やかに紅葉する条件の中に、「昼と夜の温度差が激しいこと」という話をよく耳にします。コレは紅葉の「赤」は光合成によって作られた糖分が、分解して作られるためです。そのため暖地では、モミジは紅葉が綺麗にはなりにくいです。

スポンサーリンク

記事が気に入ったら拡散をお願いします。

関連記事

カエデのカテゴリ・タグ

庭植え 、 乾燥に弱い 、 ナチュラルガーデン 、 落葉樹 、 モミジ 、 カエデムクロジ科

関連するユーザーの記事

スポンサーリンク