ツバキ(椿)の育て方

TOP > ツバキ科 > ツバキ…最終更新画像投稿ツバキの基礎データ

- 科名

- ツバキ科

- 属名

- ツバキ属

- 学名

- Camellia japonica

- 別名

- 椿・海石榴・山茶

- 水やり

- 水控え目

- 場所

- 外の半日蔭

- 難易度

- 中級者向け

ツバキ(椿)とは?

ツバキは日本・朝鮮・中国原産のツバキ科ツバキ属(カメリア属)の常緑高木。椿といった場合、ヤブツバキか、ヤブツバキを親とした交配種のグループ全体を指します。真冬に開花し、秋には実をつけます。寒さや暑さに気にすることもなく育てることが出来る日本の気候にあった植物です。変異が多く、変異したものを挿し木して増やせるので品種が非常に多く、その同定も難しい。

日当りに関しては何処に植えても問題なく、日が当たる場所でも日陰でも問題なく育つので、生垣に向いています。ただし、乾燥した風を非常に嫌います。ツバキは少しジメっとした場所を好みます。乾いた風や寒風が当たる場所には植えないで下さい。

毛虫が発生します。チャドクガという毒のある虫で、身の毛がよだつほどに発生することもあります。虫が苦手な人は植えない方がいいです。

樹高5m〜10m

水やり

鉢植えの水やり

鉢植えの場合は土が乾いていたら水をたっぷりとあげます。庭植えの水やり

庭植えの場合、根付いた後は、真夏以外は自然に降る降雨だけで充分足ります。庭植えでも植え付け2年目以内は根を張りきっていないので水やり必須。特に開花する時期は水を欲します。肥料

鉢植えの肥料

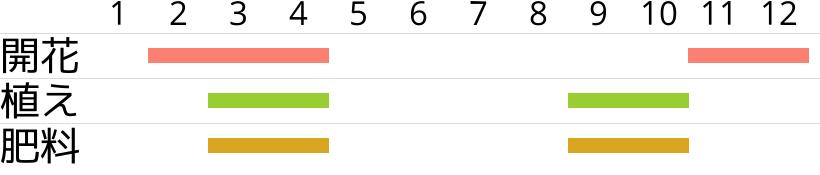

肥料は年に二回。花が終わった春(3月〜4月)と、花芽分化が始まりツボミの膨らみの成長が落ち着いた秋(9月〜10月)。開花中は肥料はやらないでください。油粕か化成肥料をやります。春と秋では肥料をやる場所をずらします。春と秋で毎回同じ場所に肥料をやると生育不良を起こします。例えば春は株の東側、秋は西側、という具合です。庭植えの肥料

庭植えの場合は、1月から春に掛けて根元に緩効性肥料をやります。肥料は少なくてもいいです。あまり多くやると肥料焼けを起こします。20センチ前後は離します。庭植えの場合は株の大きさによっては更に離します。肥料が株に近いと根に肥料が当たり、「肥料焼け」を起こします。根にダメージがおきて株が弱ります。

植え付け・植えかえ・種蒔き

時期・頻度

春(3月〜4月)か秋(9月〜10月)に植え付け・植え替えをします。開花しているときは植え替え・植え付けしない方がいいです。鉢植えの植え替えは2年か3年に一回しましょう。

用土

ツバキ用の園芸土というのもあります。自作する場合は鹿沼土1赤玉土1腐葉土1で混ぜ合わせたものが向いています。ツバキは弱酸性の土を好みます。日本は放置していると弱酸性になるので、普通は気にしません。土がアルカリ性になると肥料成分が吸収できず葉っぱが黄色くなります。アルカリ性に傾いた場合は、硫安(硫酸アンモニウム)を肥料として施肥するといいです。

コンクリートのそばなどは土がアルカリ性になる。そういう場所は避ける。

鉢植えでも庭植えでも

鉢植えでも庭植えでもOK。もちろん庭植えの方が高く大きく育ちます。鉢植えだと小さくしか育ちませんが、その代わり限られたスペースで幾つかの植物を育てられるメリットもあります。鉢植えの方が早く花がつく。

珍しい品種を残すのに接木をする。しかし接木をすると、台木の影響を受けて、品種の特性が消えてしまいやすい。接木を繰り返すことで、まったく違う性質の枝となります。品種を残したいのであれば、その枝の自前の根が良い。挿し木が適当。ただし挿し木でも品種の特性が消えることは十分ある。

珍しい品種を残すのに接木をする。しかし接木をすると、台木の影響を受けて、品種の特性が消えてしまいやすい。接木を繰り返すことで、まったく違う性質の枝となります。品種を残したいのであれば、その枝の自前の根が良い。挿し木が適当。ただし挿し木でも品種の特性が消えることは十分ある。

鉢植え

鉢底の穴を鉢底ネットで覆い、土が排出されないようにしつつ、水の排水を促進するために、鉢底石(軽石)を2センチから3センチほど敷きます。その上に用土を追加し、株を植え、隙間にも土を充填します。最後に、水を与えて、鉢底から水が流れ出るまで十分に潅水してください。庭植え

庭土を30cm〜40cmを掘り返し、土に腐葉土か堆肥を2割〜3割ほど足し、化成肥料を規定量入れて混ぜて用土とします。穴に半分の土を戻し、苗を配置します。最後にしっかりと水をやって完成です。種子から育てる

10月11月にゴルフボール大の実がなります。実が裂けると中から種子が出てきます。弾ける前に取り出し、一日水に浸けておくと、発芽しやすくなります。この種子を赤玉土単用の鉢に1センチの深さに埋めておくと発芽してきます。10月に植えて発芽は2月〜3月。

発芽する確率は種類や木による。

種子から育てた場合、親株の性質は受け継がない。

種子から育てた場合、親株の性質は受け継がない。

管理場所・日当たり

耐陰性があり、日当たりよりは半日陰など少々日当たりが悪い、湿潤な場所が適しています。広島だと瀬戸内海の島の北側斜面に生えています。あまり日当たりがいいと乾燥して枯れることがあります。特に西日で乾燥するとダメ。また冬の寒風も乾燥しているので、吹きさらしになるような場所はだめ。

剪定

花芽分化と時期

冬(2月〜3月)に花が咲くのですがその花芽が出来るのが6月前後なので、剪定をするのは花が咲いた後から6月に花芽が出来るまでです。これ以外の時期に剪定を行うと、翌年花が咲かなくなります。手順

時期(3月から5月)さえ間違えなければツバキは好きな形に剪定してください。鉢植えの場合は、邪魔でない限りは剪定は不要です。庭植えも、やたらと剪定するのではなくて、風通しをよくしたり、形を整える程度にしておきます。チャドクガの予防のためには風通しよくなるように剪定しましょう。内部まで蜂や小鳥が入れるようにすると良いです。チャドクガは卵で冬を越します。葉っぱの裏に黄色い卵を産みますので、この卵を落とすように剪定します。

チャドクガは発生しているものとして、剪定するときは、手袋をして首にはタオル、長袖長ズボン、帽子、目にはゴーグルをして肌を露出しないようにしてからしてください。チャドクガの針でひどい目にあいます。

病害虫

花腐菌核病開花時期に花が茶褐色になります。雨に当たると広がりやすく、花が落ちて、そこで菌が繁殖して、病気が広がりやすいので、花を早めに掃除しておくのが病気が広がらないようにするコツ。

スス病

アブラムシやカイガラムシの糞に黒い株が生える病気。葉っぱが黒くなるために、光合成が行えなくなり、ツバキが弱ってしまう。根本的な解決は、アブラムシ・カイガラムシの駆除。

カイガラムシ

幼虫は薬剤が効くんですが、成虫は効かない。成虫は歯ブラシなどでこそぎ落とす。発生してもしなくても5月6月に薬剤を散布して予防すると良いです。

チャドクガ

ツバキを育てるのはチャドクガとの戦いです。効果的な駆除は、剪定と薬剤散布です。決して触れないこと。駆除するときは完全防備で行うこと。チャドクガが嫌ならツバキなんて植えないことです。詳細は以下のリンクを。

由来・伝承

万葉集に歌われるほどに日本人に親しまれた植物です。イエズス会助修士ゲオルク・ジョセフ・カメルがフィリピンでツバキの種を入手してヨーロッパに紹介、植物学で著名なリンネが「カメル」と紹介しました。

オペラ椿姫

有名なオペラ椿姫は主人公が生理の日は真っ赤なツバキの花を、生理で無い日は白いツバキの花を胸に付けていますが、当然この話はヨーロッパに椿が紹介され話題になり育成された後の話で、当時ツバキの花は高価なものでした。つまり椿姫は高級売春婦なわけです。

打ち首をイメージするので武家に嫌われた?

花びらが一枚ずつ落ちるのではなく花ごとボトリと落ちるために、斬首をイメージするので武家では嫌われていた…というのは明治期に武士を揶揄したデマとも言われています。実際には鳥がツバキに止まって蜜を吸うために、花が落ちるだけで、花ごと落ちる性質があるわけではないです。鳥が来ない場合は、花びらが枯れても落花せず、枝についたままです。

真冬に花を咲かせる理由

花の少ない二月に真っ赤な花を咲かせます。くそ寒い二月に花を咲かせるのは「鳥に花粉を運んでもらうため」です。他の花が休んでいるために小鳥は食糧が不足する。だから小鳥はツバキの花に集まります。そのために虫に花粉を運んでもらう通常の花よりも大量に蜜を用意しています。

変異が多く、山を歩いていて綺麗な変異種を見つけたら枝を取ってきて、庭に挿していると同じものが大きく育つ。そうやって、昔は家々に独自の変異種ツバキがあったらしいです。

スポンサーリンク

記事が気に入ったら拡散をお願いします。

関連記事

ツバキ科

スポンサーリンク