クランベリーの育て方

TOP > ツツジ科 …最終更新画像投稿クランベリーの基礎データ

- 科名

- ツツジ科

- 属名

- スノキ属

- 学名

- Vaccinium macrocarpon

- 別名

- オオミノツルコケモモ

- 水やり

- 水を好む

- 場所

- 外の日なた

- 難易度

- 上級者向け

クランベリーの特徴は?

クランベリーはツツジ科の常緑樹。樹高が30cmと非常に低い。実が可愛く、花より実を観賞します。成長しても背が低く、鉢植えに植えた場合はツルが鉢植えのフチから溢れて垂れるようにして観賞します。ベリーと言いますが、俗に言う「ラズベリー・ブラックベリー」といったベリー類とは違い、実は酸っぱくてジャムにしないと食べられないです。ブルーベリーとは同じ「ツツジ科」なのでちょっと近いかな。クランベリーの自生地は湿地帯で高緯度・低湿度で雨も少ない場所です。なので日本の夏の高温・高湿度は基本的に苦手です。ツツジ科で酸性土壌を好み、夏の暑さに非常に弱くて水切れしやすい、となかなか厳しい条件がそろった植物です。冬から春まで楽しむだけなら初心者向けで十分愛らしいですが、毎年となるとなかなか骨の折れるヤツです。

夏から秋に店舗に流通しますのでこの時期に購入します。品種はいくらかありますが、そもそもタグに品種名が書いてないことが多いです。育て方は同じなので気にしないでいいです。

水やり

春と秋の水やり

春〜秋の水やりはとにかく水切れしないようにすること。クランベリーは本来、湿地・沼地に生育する植物なので乾燥に弱く、水切れに弱いので、常時、土が濡れているように水をあげてください。春と秋は毎日、しっかりと水をやります。鉢の底から水が染み出すくらいにしっかりとやってください。

●花に雨が当たると花粉が流れて結実しにくい。水をやるときは花に水がかからないように土に水やりします。

●底面給水タイプの鉢なら、春から秋は底にずっと水がある状態を維持します。

●底面給水タイプの鉢なら、春から秋は底にずっと水がある状態を維持します。

夏の水やり

特に夏は水切れしやすいので、8月はずっと腰水にしていると思ってください。一回り大きなバケツなどを用意して、鉢の半分くらいまで浸かるように水を張って浸けておきます。これを腰水と言います。よく朝と夕方の2回水をやるという記述があるんですが、ほぼ確実に追いつかず、1日でも水やりを忘れたらカリカリになって枯れます。腰水にさえしてれば夏は乗り切れます。西日が当たっても腰水にさえしてればいいです。腰水の水は腐らないように頻繁に替えましょう。

自生地では洪水になると実がプラプラと流れていって繁殖範囲を広げるくらいに根腐れしないです。

冬の水やり

寒さでクランベリーは紅葉し、活動をほとんど止めますが、根は生きています。腰水はやめ、水やりは土が乾いて二日か三日たってから水をやる程度にします。1週間に一回とか、2週間に一回とかそんな頻度です。葉がない場合は水やりはさらに乾燥気味でいいです。

肥料

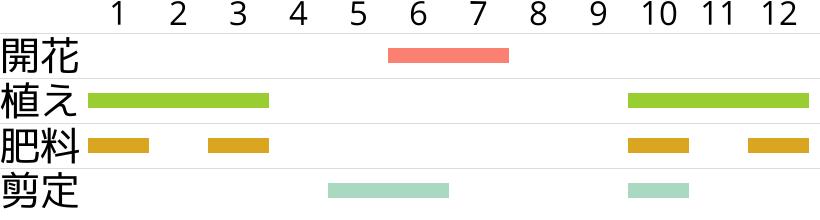

12月〜1月に有機肥料(油粕や牛糞など)や堆肥などをやります。この肥料は寒い時期に徐々に効いて、春以降の生育を後押しします。もしくは3月に即効性のある化成肥料をやります。これも春以降の生育のための肥料です。夏から秋に結実したら10月にお礼肥として化成肥料をやります。お礼肥とは結実によって消耗した栄養を補填する肥料のことです。

クランベリーは根が弱く、肥料を吸い上げにくいです。しっかりと肥料をやりましょう。

植えかえ

時期

温暖な地域ではクランベリーが寒さで活動を止める11月〜2月に植え替えをします。寒冷地では真冬はあまりに寒くて植え替えをするとダメージがあるので気温が上がってきて、活動を始める直前の3月に植え替えをします。鉢植えは2年に一回り大きな鉢に植え替えしましょう。株分けも可能です。

用土

クランベリーはツツジ科の植物で酸性土壌を好み、酸性じゃないと生育不良を起こします。ブルーベリー用の土に未調整ピートモスを2割ほど混ぜたものに植え付けます。時間と共に徐々に土のPh(ペーハー)が酸性から弱酸性になってしまいます。すると枯れます。そこで定期にに酸性の土で植え替えをする必要があります。

鉢植え

鉢底の穴を鉢底網(鉢底ネット)で塞いで、その上に鉢底石(軽石)を入れ、その上に用土を入れます。用土の上に苗を入れ、隙間に用土を入れていきます。最後に水をしっかりとやって完成です。鉢はプラスチックではなく素焼きが好ましいです。●素焼き鉢はコケが生えてくる。

●ハンギングにして、枝を吊るすと実がなっても土に触れず、実が腐りにくいです。ただ、水切れしやすいです。

●ハンギングにして、枝を吊るすと実がなっても土に触れず、実が腐りにくいです。ただ、水切れしやすいです。

管理場所・日当たり

春と秋と冬は戸外の日当たりで管理します。室内管理では株が成長せず、開花・結実は無理です。必ず戸外の日当たりで管理します。高山性の常緑樹で寒さに強く暑さに弱いので、東北・北海道・中部の高冷地が適しているとされますが、夏越しさせできれば何年も栽培は可能です。昆虫によって受粉する必要がないので、室内で育てていても実がつきますが、日光が足りないので、必ず戸外で栽培しましょう。

夏越し

クランベリーは寒さに強いですが暑さに弱く、夏は暑さ対策してあげないと夏越しできません。暑さ対策ってのは、日陰か半日陰に移動したり、遮光したり、風通しの良い場所に移動するなどのことです。西日が当たっていても水が十分ならば夏越しはうまくいく。まずは水を切らさないこと。腰水にしましょう。

寒さに当たって花芽をつける

クランベリーは寒さに強く、カナダや北海道に自生するくらいです。それに寒さに当たることで花芽ができるので冬は戸外で寒さに当てましょう。寒さに当てないと翌年花が咲きずらく、実もできません。冬の管理

寒さにはそれなりに抵抗がありますが霜に当たると傷んでしまいますので、霜に当たらない軒下で管理します。とはいえ図鑑によってはマイナス30度まで耐えると書いてありますし、カナダなどの非常に寒い地域の植物ですから、相当寒さには強いはずです。寒さに当たると紅葉するして、紫かがります。気温が上昇すると紅葉した葉っぱが緑に戻ります。もちろん春の新芽も緑です。冬に葉っぱが落ちても根は生きているので、水やりを忘れずに管理しましょう。

●枝を切ってみて芯まで茶色かったら枯れているが、芯が乾いてなかったら生きているので、諦めずに管理しましょう。

収穫について

クランベリーを栽培する人が思い描くのはおそらく「クランベリージャム」でしょうけど、ジャムが作れるほどに収穫できるようになるのは株がかなり大きくなってからです。6月〜7月あたりに開花し、収穫するのは9月前後です。赤く熟してから収穫しますが、熟していてもそんなに甘くないです(だからジャムにする)。実が土に触れると腐る、腐りやすい。吊り下げると実が腐りにくく綺麗に育ちやすいです。

●開花時期と実が成長する時期に水切れを起こすと実が渋くなる。

●根が弱いため水切れ・肥料切れが起きやすく、実が痩せやすく、美味しくなりにくい。

●根が弱いため水切れ・肥料切れが起きやすく、実が痩せやすく、美味しくなりにくい。

剪定

春(3月〜4月)に伸びた新枝に花がつき、結実する。なので剪定は収穫した後の10月か、花芽が見えて結実する枝がはっきりする5月〜6月。春以降に剪定すると花が咲かなくなります。枝が混み合っている場合は根本から切って風通しをよくします。

挿木

剪定した枝で挿木すると株をいくらでも増やせます。ピートモス(未調整)に挿すと確率が高いです。ピートモスに刺さなくても水にさしているだけで発根して増やせます。病害虫

ヨトウムシ昼は土の中に潜んで、夜になると出てきて葉っぱを食べる虫です。葉っぱが齧られているのに、犯人の姿が見えず、糞だけが転がっていたら、土を少しほじくってみるといるかもしれないです。捕殺しましょう。

アブラムシ

ほぼつかないが、つくこともある。

コガネムシの幼虫

コガネムシの幼虫が根を食べ、生育不良を起こします。前もって薬剤を散布しておくと予防できます。

スポンサーリンク

記事が気に入ったら拡散をお願いします。

関連記事

クランベリーのカテゴリ・タグ

鉢植え 、 寒さに強い 、 暑さに弱いツツジ科

スポンサーリンク