ハナミズキ(花水木)の育て方…肥料の時期はいつ?アメリカハナミズキじゃないです

目次

ハナミズキ(花水木)とは?品種

管理場所・日当たり

植え付け

水やり

肥料

剪定

病害虫

特徴・由来・伝承

関連記事

学名などの基礎データ

最終更新

最終更新- 植物名

- ハナミズキ

- 科名

- ミズキ科

- 属名

- ミズキ属

- 学名

- Cornus florida

- 別名

- 花水木・アメリカヤマボウシ

- 耐寒

- マイナス25度〜マイナス30度

- 水やり

- 水控え目

- 場所

- 外の日なた

- 難易度

- 中級者向け

スポンサーリンク

ハナミズキ(花水木)とは?

アメリカハナミズキと呼ばれることもあるようですが、ハナミズキ=アメリカヤマボウシであって、実際はアメリカハナミズキという植物はないです。ただ、ハナミズキはアメリカ原産ではあります。

開花は桜が終わった頃…4月から5月。鉢植えにすることもありますが、大きく育つ植物ですので地植えするものだと考えてください。

ナチュラルガーデンの主木や、庭のシンボルツリーとしても人気があります。ただし樹高は5mから8mまで成長し、花が上を向いて咲くので、成長すると花が見えなくなる。しかし、一青窈の歌の「ハナミズキ」のイメージもあって、まだまだ人気はあります。

樹木としての寿命が80年とされます。

赤い実がなりますが、食用ではありません。

草丈5m〜8m

参考:ナチュラルガーデンの主木候補の一覧、シンボルツリー

ハナミズキの枝って、Ψと枝分かれしているんですが、このうち、中心の枝が細いんです。それで、太い枝を残していると、株が乱れます。じゃあ、適当に切り戻すと脇枝がたくさん出て、ゴチャっとなる。そういう剪定の難しさがあります。

あと、花が上を向いて咲くため、樹高が高くなると花が見えないってのもあって、最近は別の庭木にされがちですね。

あと、花が上を向いて咲くため、樹高が高くなると花が見えないってのもあって、最近は別の庭木にされがちですね。

スポンサーリンク

品種

ハイブリッドハナミズキのうち、白い花びらに淡い黄緑か、淡いピンクがさす品種。ハナミズキというより、ヤマボウシっぽいです。通常のハナミズキよりウドンコ病に強い。

白い花びらが八重になり、淡い黄緑が入ります。苗はちょっとお高め。八重のハナミズキってあまみ見かけないので、魅力的ですよね。

管理場所・日当たり

日がよく当たり、肥沃な場所に植え付けます。半日陰でも枯れることはないですが、半日陰だと花が減りますので日当たりで育てましょう。夏の乾燥が苦手です。特に夏に西日がガンガン当たる場所は避けてください。真夏に日光が一日中当たる場所に植えていると、防衛のために葉っぱを落とすことがあります。

越冬

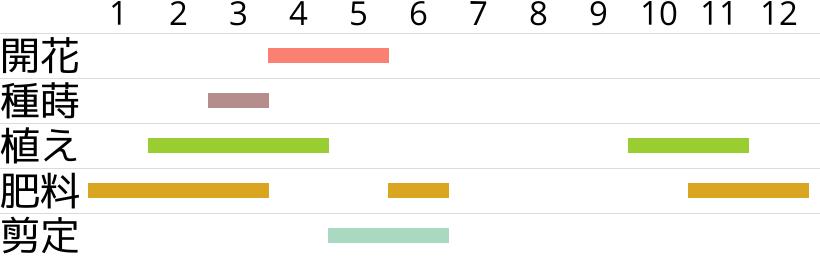

冬の寒さには強く、耐寒温度はマイナス25度〜マイナス30度で、北海道南部でも庭植えにして戸外で越冬が可能ですので、何もしなくて大丈夫です。紅葉がとても美しいです。紅葉・落葉は早めです。植え付け

時期

植え付け・移植時期は落葉後の10月~11月、または暖かくなってきた2月下旬~3月です。寒い地域で植える場合は春の植え付けは温かくなってから…3月〜4月にして下さい。用土

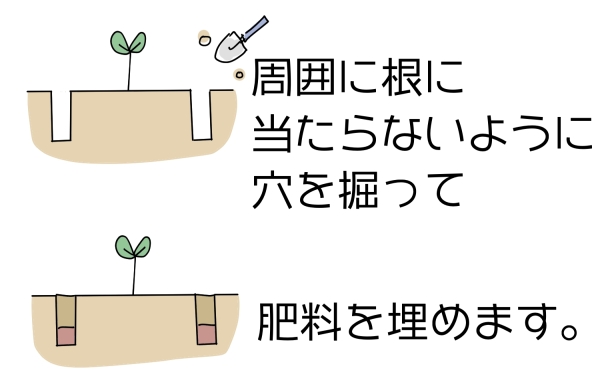

鉢植えで栽培する場合は、一般的な培養土を使います。自作する場合は赤玉土7腐葉土3に化成肥料を混ぜたものを使います。庭植えの場合は庭土にしっかりと腐葉土や堆肥を混ぜて肥沃にし水もちよくしてから植えましょう。庭植え

庭に苗木より一回り大きな穴を作り、掘り出した土に腐葉土か堆肥を元の土に対して2割〜3割ほど入れ、化成肥料を規定量入れて土を混ぜて用土とします。穴に用土を半分戻し、苗木を置き、土を隙間に入れていきます。余った土で植えた苗木の周りに土手を作って、そこに水をため、スコップでドロドロにします。水が引くまで放置します。これで土に隙間が無くなり、根が土に馴染みます。

ハナミズキは根が土にしっかりと根付くまで3年ほど掛かります。根が付いていないと花は咲きません。

種子から育てることは普通はしません。

赤い実ができて、その中に種子があります。まず果肉を洗い流します。果肉には発芽阻害物質が含まれていて洗い流さないと発芽しにくいです。種子は冷蔵庫で乾かないように、濡れたティッシュに包んでジップロックに入れて管理して、3月に蒔きます。

赤い実ができて、その中に種子があります。まず果肉を洗い流します。果肉には発芽阻害物質が含まれていて洗い流さないと発芽しにくいです。種子は冷蔵庫で乾かないように、濡れたティッシュに包んでジップロックに入れて管理して、3月に蒔きます。

水やり

ハナミズキが根付いたら自然に降る雨だけで十分で、水をやる必要はないです。ただし庭樹としては乾燥には弱いので、完全に乾燥させると葉っぱが落ちます。夏は乾燥し切らないように様子を見て水をやってください。夏に花芽がつき、夏に水が切れると翌年の花が咲かないことがあります。他の季節は基本的に水をやりませんが、あまりに日照りが続くようなら水をやります。

また、植え付けしてから三年は根が土に根付いていないので、庭植えでも水やりはしましょう。特に一年目の夏は水切れしやすいので、庭植えでも水やりをしましょう。

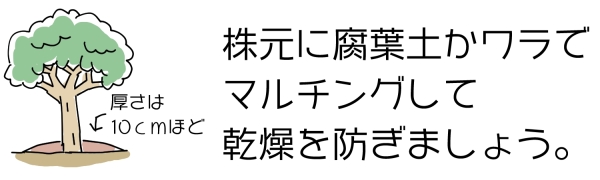

水が切れると枝先から枯れ、のちに水が届いていたところからわき枝が出て不恰好になります。これを避けるためにはマルチングをしたり、水やり頻度を増やすなどして避けます。もしくは植え付け時にしっかりと腐葉土や堆肥を混ぜて水もちをよくしておきます。

主幹が枯れて脇枝が伸びるのページに詳細にあるので参考にしてください。

主幹が枯れて脇枝が伸びるのページに詳細にあるので参考にしてください。

肥料

開花が非常に多いと栄養を使い果たして、翌年に開花しないことがあります。開花が多いと思ったら、開花後の6月に肥料をやるといいです。これをお礼肥といいます。

夏に花芽をつけます。このとき肥料がないと翌年の開花が少なくなります。通常は冬の肥料で間に合いますが、最近、花が少ないなと思うなら6月に肥料をやってみるといいです。

夏に花芽をつけます。このとき肥料がないと翌年の開花が少なくなります。通常は冬の肥料で間に合いますが、最近、花が少ないなと思うなら6月に肥料をやってみるといいです。

剪定

花が終わった5月に樹形を整える剪定します。6月〜7月に花芽ができるので、6月以降の剪定をすると翌年の開花が減ります。注意しましょう。まずは徒長枝を落とし、枯れた枝を落とします。その他の枝は「Ψ」を「V」に切ってを繰り返していきます。しかし、ハナミズキの枝はΨの真ん中が細く、端っこが太くなり、放置していると、横に広がり、全体がズングリムックリとなってしまいます。

そこで、Ψのうち、真ん中ばかりを落とすのではなく、太い枝を落としつつ、樹勢を整えつつ、全体をまとめるという感覚が必要になります。

太い枝を適度に落として、広がりすぎないようにし、必要であれば高さも抑えます。この辺りが難しいのが、ハナミズキ・ヤマボウシが最近、庭植えされない理由です。

詳細な剪定は

を参考にしてください。

落とすべき枝と残すべき枝についてはも参考に。

病害虫

ウドンコ病ウドンコ病が発生します。ウドンコ病はカビが原因で、葉っぱに白い粉が吹いたような状態になり、光合成が阻害されます。発症したら取り除いて、薬剤(ベニカXスプレーなど)を散布します。発症箇所が少ないなら取り除くだけでいいです。基本的に株が健康ならばウドンコ病は発症してもいつのまにか回復しています。

コウモリガ・アメリカシロヒトリ

毛虫が発生して葉っぱを食べます。少量であれば、トングなどで摘んで落として踏み潰します。大量に発生していたらBT剤(ゼンターリなど)で駆除するといいです。

1912年にまだ「市」だった東京市の市長の尾崎行雄がワシントンの親日家にサクラの苗木を送った返礼に、1915年にアメリカから苗木が寄贈されたことがキッカケで広まった。

和名はアメリカヤマボウシ。ヤマボウシとは別種で実の形状が全然違います。ハナミズキは英語でドッグウッド=犬の木。由来は17世紀に樹皮の煮汁が犬の皮膚病治療(犬のノミ退治)に使われたためと言われていますが、実際には皮膚病の治療効果は無い。犬の皮膚病治療に使われた植物は同じミズキ科の別種とされています。

花びらに見える部分は葉が変形した総苞(ソウホウ)と呼ばれるものです。

街路樹によく植えられていますが、ハナミズキ炭疽病に掛かると枯死しやすいです。

和名はアメリカヤマボウシ。ヤマボウシとは別種で実の形状が全然違います。ハナミズキは英語でドッグウッド=犬の木。由来は17世紀に樹皮の煮汁が犬の皮膚病治療(犬のノミ退治)に使われたためと言われていますが、実際には皮膚病の治療効果は無い。犬の皮膚病治療に使われた植物は同じミズキ科の別種とされています。

花びらに見える部分は葉が変形した総苞(ソウホウ)と呼ばれるものです。

街路樹によく植えられていますが、ハナミズキ炭疽病に掛かると枯死しやすいです。

スポンサーリンク