クレマチス・ドクターラッペルの育て方…剪定の時期は?

目次

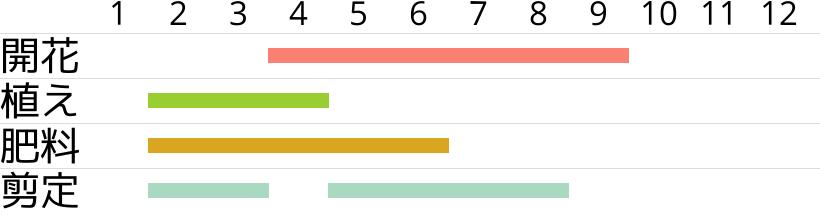

ドクターラッペルの特徴は?剪定・ツル下げ・切り戻し

水やり

肥料

植え替え・植え付け

管理場所

冬越し

病気・害虫

関連記事

学名などの基礎データ

最終更新

最終更新- 植物名

- クレマチス・ドクターラッペル

- 科名

- キンポウゲ科

- 属名

- クレマチス属

- 別名

- ドクターラッペル

- 水やり

- 水控え目

- 場所

- 外の半日蔭

- 難易度

- 中級者向け

スポンサーリンク

ドクターラッペルの特徴は?

ドクターラッペルはキンポウゲ科クレマチス属のツル性落葉低木のクレマチスの品種の一つ。パテンス系の旧枝咲きの早咲きで四季咲きの品種。花の大きさが直径12cm〜15cmの大輪で花もちがよく、頑健で育てやすい品種。花に筋が入り、目立って非常に豪華。花いろは基本的にピンクですが、環境や肥料などによっては色が薄くなったり、濃くなったり、紫がかってくることがあります。鉢植えにも庭植えにも適しています。ドクターラッペルという名前はアルゼンチンの医師のゴメス・ラッペルが収集していたクレマチスをイギリスに贈ったことが名前の由来。

ツルの長さ2m〜2.5m

スポンサーリンク

剪定・ツル下げ・切り戻し

ドクターラッペルは旧枝咲きで、昨年のびた枝に花が咲きます。落葉していて枯れているようですが、2月になると新芽が見えます。新芽を落とさないように、咲いた枝から2節ほど切り戻して大きさを抑えます。その上でツル下げをします。

春以降は開花したら、開花した枝を1節〜2節を適宜切り戻します。ドクターラッペルは四季咲きなので、切り戻すと何度か開花してくれます。この春以降の切り戻しは、秋まで継続しましょう。

剪定・ツル下げの詳細は

を参考にしてください。

水やり

鉢植えの水やり

鉢植えの場合は鉢の土が乾いたら、鉢底から水が出るくらいにしっかりとやりましょう。受け皿に溜まった水は捨て、土が乾くまで水をやらないようにします。活動が始まる4月から、生育が止まる10月までは水を欲しがり、特に3月〜5月あたりは花芽が動いていたり、開花していて、この時期に水が切れると花が落ちたり、開花しないこともあります。

夏は高温で蒸発が早く、水切れしやすいので毎日、朝と夕方の2回、水やりをします。昼に水をやると水が沸騰して根を痛めるので避けましょう。どうにも水切れする場合は、鉢に日光が当たらないように寒冷紗やヨシズで遮光するだけでも水切れ予防になります。

冬は成長が止まっていますし、寒さで水の蒸発も鈍いため、土中の水が残りやすいので水やりは控えめにします。土が乾いてから2日か3日経って水やりをするようにします。

庭植え(地植え)の水やり

庭植えにした場合は、自然に降る雨だけでほぼ大丈夫です。庭植えですが、3月〜9月の生育時期は水切れすることがあるので、様子を見て水やりをしてください。特に開花時期とその直前に水切れすると開花しなくなるので、注意してください。冬は自然に降る雨だけでいいです。

肥料

生育時期にあたる4月〜10月に、液体肥料を週に一回か、化成肥料を1ヶ月に一回やります。肥料喰いで肥料が切れると生育が悪くなりますので、必ず追肥してください。植え替え・植え付け

時期

植え付け・植え替えに適しているのは新芽が動き始める直前の3月です。この時期であれば多少のダメージも取り戻せますが、活動が始まる4月以降は、できれば避けます。もしくは挿木をして保険をかけた上で植え替えをします。用土

一般的な花と野菜の培養土で植え付けます。もしくはクレマチスの専用土がありますのでこれを使うといいです。自作する場合は赤玉土6腐葉土4に化成肥料を混ぜたものを使います。庭植えの場合は庭土に腐葉土か堆肥を追加して、用土とします。鉢植え

鉢植えの底の穴を鉢底ネット(鉢底網)で塞いで、その上に鉢底石(軽石)を2cm〜3cm入れて、その上に用土を入れて、株を入れます。株の土は落とさず、根をいじらないでください。隙間に用土を入れて、最後に鉢底から水が出るまで水をやってください。数センチでも少し深植えにすると節から発根して生育がよくなります。

植え替えをするときは、現在の鉢より一回り大きな鉢を用意します。ひと回りとは現在の鉢より1号か2号大きな鉢のことです。古い鉢から抜き、土を落とさず、根をいじらないで植え替えてください。

詳細は

を参考にしてください。

庭植え

深さ50cmの穴を掘り、掘り出した土に腐葉土か堆肥を3割か4割混ぜて、化成肥料を説明書きの規定量入れて、よく混ぜて用土とします。 穴に半分ほど土を戻して、株を入れて、隙間に土を入れて、最後に水をやって完成です。複数株を植える場合は株同士は2m〜2.5m空けて植えてください。植える時は2節ほど深めに植えると節から発根して生育がよくなります。

詳細は以下のページを参考にしてください。

管理場所

日当たりの良いところで管理します。半日陰でも育ちますが、日当たりが悪いと開花が少なくなります。ただ、夏のことを考えると、庭植えにする場合は半日陰に植え付けるといいです。夏越し

夏の暑さと蒸れに若干弱いですが、それで枯れるほどではないです。それより乾燥が苦手で、日当たりが良すぎて水切れして枯れ込んできます。庭植えであれば、寒冷紗などで遮光し、鉢植えで移動できるのであれば、半日陰に移動させます。移動できない場合は、鉢の部分を遮光するだけでも乾燥予防になります。冬越し

寒さには強いので、防寒は不要です。ただ、根が凍結するとダメージがあるので、寒冷地など、土が凍結したり霜柱が立つ地域ならば、株元に腐葉土やワラを厚さ10cmほどかぶせてマルチングをして凍結を防ぎます。

病気・害虫

立ち枯れ病カビが原因の病気で、内部に入り込んで管を塞いで枯らしてしまいます。

アザミウマ(スリップス)

小さな虫で葉っぱを削って汁を吸う。大量に発生し、弱らせ、枯れることもあります。削るため、葉っぱがキラキラして見えます。発生したら薬剤を定期的に散布して駆除しましょう。

ハダニ

乾燥すると発生する小さなダニの仲間で葉っぱの裏に潜んで汁を吸っています。たくさん発生すると枯れることもあります。葉っぱに霧吹きで水をかけることで予防できるので、潜んでいる葉裏にも水をかけるといいです。もしくは浸透性薬剤(オルトランなど)を前もって使っておくか、発生後に薬剤で駆除します。

アブラムシ

茎や葉にくっついて汁を吸う虫で、特に新芽にたかり、新芽が変形してしまい生育不良を起こすことがあります。前もって浸透性薬剤(オルトラン)を使っておくか、発生後に対応の薬剤で駆除します。

ウドンコ病

葉っぱなどに白い粉が吹いたように見えるカビの一種で、胞子が濡れると死んでしまうため、高温・乾燥すると発生しやすい。原因となる菌はそこらじゅうに潜んでいて、感染を完全に予防するのは難しいですが、株が健康だと発症しても大事にはいたらず、治癒することもあるので、発症場所を取り除いて様子を見ているだけでもいいです。対応した薬剤を散布して予防・治療します。

エカキムシ

ハモグリバエが卵を産み付け、卵から帰った幼虫が葉っぱの中を食べ進み、その食べ跡がまるで「絵を描いている」ように見えることからエカキムシとも呼ばれます。エカキムシを狙い撃ちする寄生バチがいるため、大量発生してもいつのまにか沈静化していることもありますが、寄生バチがやってこなかった場合は、大変なことになることもあります。なので、被害がひどいなら対応薬剤を散布しましょう。

ナメクジ

ナメクジは湿度の高い時期になると発生して葉っぱを食害します。葉っぱにヌラヌラとした跡が見られるならナメクジが発生しています。春から誘因駆除剤を何度か散布しておくと発生はかなり抑えられます。

スポンサーリンク