オリーブの育て方

TOP > モクセイ科 > オリーブ…最終更新画像投稿オリーブの基礎データ

- 科名

- モクセイ科

- 属名

- オリーブ属

- 学名

- Olea europaea

- 耐寒

- マイナス3度

- 水やり

- 水控え目

- 場所

- 外の日なた

- 難易度

- 中級者向け

オリーブとは?特徴は?

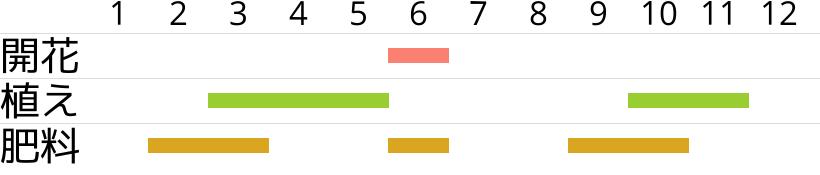

オリーブはモクセイ科の常緑高木。6月ごろに開花し、結実して10月〜11月に収穫する。一般的には収穫目的ではなく、庭のシンボルツリーとして利用される。葉っぱがシルバーがかり、青空によく映えます。寒さにはそこそこ強いですが、マイナス5度以下の寒波で枯れるので中間地でも、数年に一回の強い寒波で、たまーに枯れることがある。

樹高5m

水やり

庭植えであれば、自然に降る雨だけでほぼ大丈夫。あまりに乾燥するなら水やりをする程度です。鉢植えであれば、土が乾いたら水をやるという通常の鉢植え管理と同じです。受け皿にたまった水は捨ててください。

肥料

冬2月、開花する6月、花が終わって結実する頃の9月〜10月に一回づつ、化成肥料をやるといいです。なくても、枯れるというほどでもないので、収穫目的ではないなら、様子を見つつ、肥料を調節しましょう。植え付け・植え替え

時期・頻度

植え付けや植え替えは生育する春か秋に行います。鉢植えは2年に一回植え替えをします。オリーブは根が浅く、地植えでも鉢植えでも、生育があんまり変わらないので、どちらでもいいです。

用土

酸性の土を嫌うので、地植えにする場合は植える前に苦土石灰で中和しておきます。鉢植えなら一般的な培養土で植えます。もしくはオリーブの専用土があるので、これで植えます。地植えの手順

深さ50cm直径50cmの穴を掘り、掘り出した土に苦土石灰を一握り入れて混ぜて、中和させます。中和反応は1週間ほどかかるので、放置しておきます。それから腐葉土か堆肥を2割入れて、化成肥料を規定量入れてよく混ぜておきます。

穴に土を半分戻し、オリーブの苗を入れて、植え付けます。できれば水極めをするといいです。支柱を立てて、くくりつけ動かないようにします。しっかりと根付いたら支柱は取り除いていいです。

より詳細は以下のページを参考にしてください。

鉢植えの手順

直径30cmの鉢に1苗を植えます。鉢底の穴を鉢底ネットで塞いで、その上に鉢底石を3cm入れ、その上に用土を株を入れて、支柱を立てて、枝を括って固定してください。鉢底から水が出るまで、しっかりと水をやって完成です。

管理場所・日当たり

日当たりがいいところで管理します。乾燥に強く、夏は多少水やりが必要ですが、枯れるほどではないです。耐寒温度はマイナス3度で関東南部以西の平野部では越冬します。たまーに寒波で枯れることがありますが、昨今の温暖化でそれも減っています。

寒さ(10度以下に20日)に当たって花芽ができるので、開花させるためにも冬はできるだけ戸外で管理しましょう。寒冷地でマイナス3度以下になる場合は、室内に取り込みます。できれば花芽ができるようにギリギリまで戸外で管理してから室内に取り込みましょう。

剪定

大きくなりますので、剪定して小さくまとめたいです。邪魔になったら剪定する程度にしておきます。剪定時期は新芽が出る前の3月と、花芽ができる前の9月〜10月ごろ。

もしも内部に風が通らないくらいに茂ったら、枝をまびきます。太い枝…ノコギリで落とすくらいに太い枝を切ったら、癒合剤を塗って雑菌が入らないようにします。

病気・害虫

オリーブアナアキゾウムシ、テッポウムシ、コガネムシ、スズメガ、ハマキムシ、カイガラムシ、炭そ病などが発生します。より詳細は?

このページは簡略化しています。より詳細な栽培についてはを参考にしてください。

スポンサーリンク

記事が気に入ったら拡散をお願いします。

関連記事

オリーブのカテゴリ・タグ

庭植え 、 鉢植え 、 花 、 乾燥に強い 、 シンボルツリー 、 家庭菜園 、 常緑高木 、 果実 、 食用モクセイ科

関連するユーザーの記事

スポンサーリンク