ヒペリカムの育て方

TOP > オトギリソウ科 …最終更新画像投稿ヒペリカムの基礎データ

- 科名

- オトギリソウ科

- 属名

- オトギリソウ属

- 学名

- Hypericum

- 水やり

- 水を好む

- 場所

- 外の半日蔭

- 難易度

- 初心者向け

ヒペリカムとは?

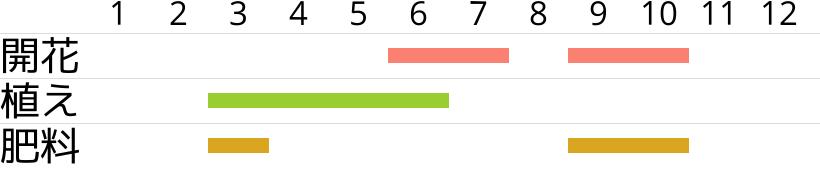

ヒペリカムはオトギリソウ科オトギリソウ属(ヒペリカム属)の常緑種と落葉種がある低木。寒冷地では寒さのあまり常緑種も落葉します。基本的に頑健で挿し木・種子で殖えます。ヒペリカムはよくフラワーアレンジメントで使われるので見かけることがあると思います。6月〜7月に黄色い花を咲かせ、その後、10月に赤くて小さな実を付けます。春~秋の長期間楽しめます。

樹高1m

花いろ黄色

水やり

鉢植えの水やり

土が乾いていたら水をしっかりとあげてください。土が濡れているのに水をやっていると根腐れします。受け皿に水が溜まっているならば捨ててください。冬に落葉しても、水やりは控えつつも継続してください。庭植えの水やり

自然に降る雨で十分です。ヒペリカムは頑健なので、環境さえ合っていれば、これといったことをしていなくても、大丈夫です。日照りが続くようであれば、水やりをしてください。肥料

肥料は基本的に必要ありませんが、生育期に液肥を少しあげれば育ちがよくなります。実付きをよくするためには3月、9月10月に緩効性固形肥料(化成肥料)をやりましょう。肥料が多いとヒペリカムは肥料やけを起こすので控えめにやってください。

3月に肥料をやるのは3月から6月に生育するための肥料。9月10月の肥料は開花を終えたヒペリカムの栄養を補給するもの(お礼肥)です。

植え付け・植えかえ・種蒔き

時期

植え替えは落葉時期で新芽が動き出す3月に行います。基本的に根が頑丈なんで真冬(12月から2月)と真夏(7月8月)以外はいつ植え替えてもいいです。ヒペリカムはよく根が張るので鉢植えの場合は植え替えは毎年します。面倒なので庭植えが便利です。用土

土質は選ばない。一般的に販売している花と土の培養土で植えます。酸性の土を好みますが、中和された培養土でもいいです。庭植えの場合は、腐葉土か堆肥を足して植え付けます。鉢植え

古い鉢から株を取り出し、土を3分の1ほど落として、傷んだ根を切って取り除いて、根をほぐしてから植え替えます。鉢植えの底の穴を鉢底網で塞いで、その上に鉢底石(軽石)を2cm〜3cm入れて、その上に用土を入れて、株を入れて、隙間に用土を入れて、最後に水をしっかりとやります。

植え替えの時に株分けも可能です。古い鉢から取り出して適当にナイフでも手でもいいので株を二等分・三等分に割きます。それぞれを鉢に植えれば株がいくらでも増えます。株分けは開花前がいいです。開花しているときはしない方がいいですが、まぁ、それで枯れるってこともないですが。

庭植え

植え付けの1週間前に深さ20cm〜30cmほど掘り返して、元の土に対して2割〜3割ほどの腐葉土か堆肥を混ぜ、化成肥料を規定量入れて用土とします。水はけが悪いなら、川砂・鹿沼土などを入れて水はけをよくしてから植えましょう。株は30cm〜50cm間隔で植え付けていきます。最後にしっかりと水をやって完成です。挿し木

フラワーアレンジに使われているものを土に挿しているだけで、根が出てくるくらい頑健。挿し木用の土なんて不要です。庭土にブスっとさしてください。種まき

ヒペリカムは種子をまくことでも増えます。ただし、挿し木でも株分けでもいくらでも増えるので、わざわざ種子で増やす必然性はあまりなく、品種によっては、種子だと親株の性質を必ず霜受け継がないので、挿木・株分けで増やすのが普通です。果実を採取したら乾燥させて、種子を取り出します。果肉部分があると発芽しにくいです。種まきは4月5月にします。赤玉土小粒単用に種子をまいて乾燥させないように水をやっていると発芽します。本葉が4枚か5枚になったら鉢・庭に植えます。

庭に適当にまいていても発芽します。

管理場所・日当たり

ヒペリカムは日光を好みますが、強い西日に当たって乾燥すると傷みやすいこと、真夏の直射日光に弱く真夏は半日陰に移動させる必要があること、多少の日陰ならば問題なく育つことから、最初から半日陰で管理することが多いです。日当たりが悪いと花付きが悪くなり、花付きが悪いと実付きが悪くなります。実を付けるためには日光に当てないといけない。夏以外(春と秋)は日光に当てるとよく開花します。

夏越し

暑さに強いのですが、真夏の直射日光には弱いために、真夏に木陰になる場所に植えるか、夏は寒冷紗などで遮光します。鉢植えなら半日陰の場所に移動させてください。強い直射日光に当たると葉焼けして変色してしまいます。越冬

寒さには一定の耐性があります。暖地では常緑で越冬。寒地では落葉して越冬します。冬はマイナス5度前後まで耐えられるので、関東以西では戸外で越冬可能。しかも常緑で冬を越します。土が凍ると枯れますので、土が凍るような地域ならば室内に取り込んだ方がいいかも。

ユーザーさんの報告によりますと…「北海道小樽市にて、2018年の寒波マイナス12度でも春に芽吹き元気です。地植えです」だそうです。参考にしてください。

剪定

新芽が動き出す前の3月か、花が終わった9月10月に剪定します。ヒペリカムは切ると、その下の葉っぱの付け根から脇芽が出てきます。新芽が動き出す直前の3月に剪定すると、春以降に脇芽がバシバシ出てきます。3月の剪定の時に小さく剪定すれば、全体が小さくまとまります。9月10月の剪定は邪魔な枝を切るくらいにします。冬は生育しないので、その程度でいいでしょう。

地表近くで剪定してしまっても芽が出ます。

葉っぱを上の方に残して剪定すると、出る枝が細くなる。太い枝を出したいなら根元近くでバッサリと。どちらでも好きなように剪定します。

病気・害虫

病気・害虫はほとんど見られない。手間が掛からなくて便利です。特徴・由来・伝承

比較的耐陰性があって、日当りが悪くても枯れることはありません。ただし花付き・実付きが悪くなります。しかし強い直射日光を浴びると傷むことを思うと、庭植えの場合は最初から半日陰が好ましいです。ヒペリカムは発芽率が高く、アレンジメントについてきた実をまいておくと意外と芽を出してくれます。ヒペリカムとして流通しているのは常緑のヒペリカム・カリシヌムとその交雑種のヒペリカム・モゼリアヌム、落葉するヒペリカム・アンドロサエマムです。切り花として流通しているのはアンドロサエマムです。

スポンサーリンク

記事が気に入ったら拡散をお願いします。

関連記事

ヒペリカムのカテゴリ・タグ

庭植え 、 鉢植え 、 花 、 常緑低木 、 育てやすい 、 葉焼け 、 手間がかからない 、 実 、 暑さに強い 、 フラワーアレンジメントオトギリソウ科

スポンサーリンク