ベニバナトキワマンサク(紅花常盤万作)の育て方

TOP > マンサク科 …最終更新画像投稿ベニバナトキワマンサクの基礎データ

- 科名

- マンサク科

- 属名

- トキワマンサク属

- 学名

- Loropetalum chinense var. rubra

- 別名

- 紅花常盤万作

- 水やり

- 水を好む

- 場所

- 外の日なた

- 難易度

- 中級者向け

ベニバナトキワマンサクとは?

葉っぱが赤い銅葉種と緑葉種がある。ベニバナトキワマンサクはビッシリと開花し、赤くて派手で、樹高がトキワマンサク(5m)よりも低く、葉っぱが密に生え、丈夫で刈り込みにも強く、手間がかからず、しかも常緑なので、人気の庭木。日当たりを好むが半日陰でも育つ(ただし日光が少ないと徒長する)。花芽は7月以降にできるので来年の花を落としたくないなら6月中に剪定を済ませる。

樹高高さ2mから3m 横幅2m

水やり

庭植えの水やり

庭植えの場合は一旦根付いてしまえば自然に降る雨だけでほぼ十分。日照りの時に水をやる程度です。ただし植え付けして二週間は庭植えでも土が乾いていたらしっかりと水をやり、植え付けして2年ほどは水切れしないように様子を見て水やりをしてください。鉢植えの水やり

鉢植えの場合は土が乾いたら水をやります。水をやるときは鉢底から水がしみ出すくらいにしっかりとやります。水をやったら、次には土が乾くまで水をやらない…メリハリのある水やりをしましょう。受け皿に溜まった水は捨ててください。冬は生育が鈍くなっているので土が乾いてから数日経って水をやります。朝に水をやります。昼以降に水をやると水が明け方に凍って枯れてしまうかもしれません。

肥料

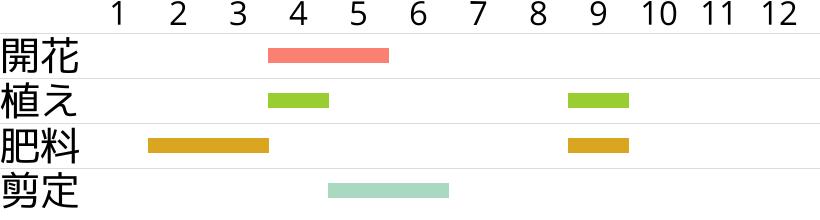

庭植えなら2月、鉢植えなら3月に寒肥として油粕と骨粉を同量ずつ混ぜたものか、もしくは化成肥料を株元にやります。大量の花をさかせるため、肥料が必要ですので毎年やりましょう。特に「リン」が必要。窒素成分が多い肥料をやっていると葉っぱが茂るばかりで花が咲かなくなる。2月だけで不足ならば9月にも同様にやる。

主目的が生垣の場合は、窒素が多い肥料でもいいです。

植え付け・植えかえ

時期

植え付け・植え替えは春(4月)か秋(9月)に行います。鉢植えは土の劣化と根詰まりを避けるために、2年か3年に一回、ひと回り大きな鉢に植え替えます。

用土

一般的な花と野菜の培養土で植えるか自作する場合は赤玉土小粒6腐葉土4を混ぜたものを使う。庭植えにする場合は庭土に腐葉土を3割ほどまぜて植え付けをします。鉢植え

鉢の底の水抜きの穴をネットで塞いで、その上に鉢底石(軽石)を入れ、用土を入れて、株を入れて、隙間に用土を入れて、最後にしっかりと水をやります。 株の土は落とさないで根をいじらないで、ひと回り大きな鉢に植え替えます。庭植え

庭植えの場合は、根鉢の二倍か三倍の深さと大きさの穴を掘って、掘り出した土に腐葉土か堆肥を3割か4割混ぜ、化成肥料を規定量入れてよく混ぜて用土とします。できれば1週間寝かせて土を馴染ませてから植え付けるといいです。半分ほど土を戻して、株を入れて、隙間に土を入れて、最後に水をやって完成です。苗の土はいじらないで植えてください。並べて植えて生垣にする場合は30cm〜40cm以上空けて植えます。

ベニバナトキワマンサクは横風で倒れやすいので、苗木が倒れないように支柱を立てて、しばっておきます。

管理場所・日当たり

ベニバナトキワマンサクは日当たりを好みます。もともと暖かい地域の植物ですから夏の暑さには強いです。戸外の日当たりのいいところに植えるといいです。半日陰でも育ち、開花もします。多少は耐陰性があるのもベニバナトキワマンサクの長所です。ただし、半日陰だと花が減りますし、あまりに日陰だと徒長し、病害虫(カイガラムシなど)が発生しやすくなるので、出来るだけ日当たりで管理した方がいいです。●日当たりが悪いと秋に紅葉しづらくなる。

越冬について

ベニバナトキワマンサクはトキワマンサク(耐寒温度マイナス5度)よりも寒さに弱いです。関東より西の平野であれば戸外で越冬しますが、関東の北部あたりから寒さで枯れる(北部でも場所によるけど)。東北では鉢植えにして冬は室内に取り込むようにしなくちゃいけない。剪定

花芽が7月以降にできるので、7月以降に剪定をすると翌年の花がなくなる。ベニバナトキワマンサクは生垣に植えることが多く、生垣に植えたのであれば花芽は気にしないで、いつでも剪定すればいい(開花すると落花した残骸を掃除するのが大変なので咲かせないように意図的に剪定してもいい)。花を期待するのであれば剪定は開花後の6月までに行う(開花は4月から5月)。花が終わってから樹形を整える程度に剪定する。ベニバナトキワマンサクは放置しておいても自然と樹形が整うので、余計は剪定はしないでもいいです。

風通しが悪いと病害虫が発生しやすいので、徒長した枝や、枯れた枝を取り除いて、中まで風が通るようにしてやるとよいです。

●花は短い枝先につく。長い枝…徒長枝は切ってしまってもいい。開花しないので。

●剪定するときは、枝分かれしているところから切るようにします。先を少し切り戻していると、枝が増えて密生して風通しが悪くなります。

●剪定するときは、枝分かれしているところから切るようにします。先を少し切り戻していると、枝が増えて密生して風通しが悪くなります。

病害虫

ウドンコ病カビ。そこいらへんに常在している菌なので発生を完全の予防することはできない。株が健康だと発生しないか、発生しても回復する。風通しを良くすることで予防できるので、剪定して風通しを良くする。病変部分が多い場合は薬剤を散布する。

カイガラムシ

木にくっついて汁を吸う虫。ベニバナトキワマンサクを日陰で管理していると発生しやすいが、そうじゃなくても発生する。成虫は薬剤が効かない(幼虫は効く)ので薬剤は何度も散布しないといけない。少量ならば、歯ブラシなどで削ぎ落とせばいい(落下するとそのまま死ぬ)。

サビ病

サビのように見えるカビ。病変部分を切除して焼却する。病気部分が広い場合は薬剤を散布する。

スポンサーリンク

記事が気に入ったら拡散をお願いします。

関連記事

マンサク科

スポンサーリンク