初心者のためのシクラメンの育て方…水やりは?花が終わったらどうする?

TOP > サクラソウ科 > シクラメン…最終更新画像投稿シクラメンの基礎データ

- 科名

- サクラソウ科

- 属名

- シクラメン属

- 学名

- Cyclamen

- 別名

- 篝火花・豚の饅頭

- 耐寒

- 5度

- 水やり

- 水を好む

- 場所

- 室内

- 難易度

- 中級者向け

シクラメンとは?

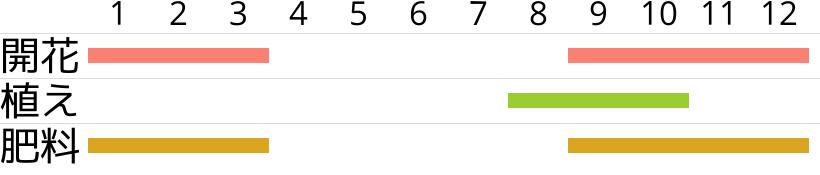

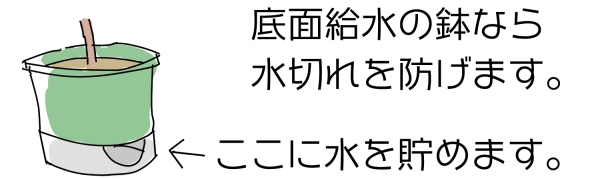

シクラメンはサクラソウ科の多年草(球根植物)。冬に流通し、管理さえ良ければ春まで開花する。雨季と乾季のある地域の植物で、雨の降る涼しい時期に開花し、乾燥する夏に休眠するのだけど、日本の気候はシクラメンの自生地とは真反対の気候なため、継続して栽培するのは結構難しい。なので、来年も咲かせようと考えず、春まで楽しんで廃棄する気持ちでいると非常に気が楽。水やり…底面給水に水をためときましょう

夏以降は休眠しますので水やりは控えます。水をやりつつ夏越しする場合と、断水して夏越しする場合があります。

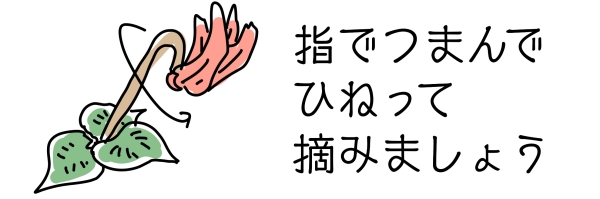

花が終わったら花ガラ摘みを

葉っぱが黄色くなったら同様に捻って取り除いてください。

気温が20度以上になり、葉っぱが黄色くなり休眠しはじめたら、

を参考にして夏越しに挑戦するといいですよ。

長く鑑賞するのに大事なポイントは?

長く鑑賞するのに大事なポイントは?ことです。中でも大事なのは室温ですね。

ってことを頭に入れて読み進めてください。

管理場所…暖房がかかった部屋はNG

シクラメンが流通する冬から花が終わる5月までは、8度以上15度以下の環境で管理する。室内の日当たりで涼しい場所で管理するのが良いです。シクラメンは夏に休眠する性質のため、暖房のかかっている部屋では暑さでグッタリするので、15度以下の涼しいところで管理しましょう。人が通る、玄関や廊下に置いておき、花が終わってきたら、室内で涼しい日当たりに移動させましょう。逆に5度以下でもグッタリしますし霜に当たると枯れてしまいます。霜に枯れないガーデンシクラメンもありますので、庭植えするならそちらをどうぞ。

管理場所については以下のページを参考にしてください。

肥料…切れると花が止まります

開花している間(9月〜3月)は2週間に一回は液体肥料をやる。肥料が切れると開花が止まるので、肥料が切れないようにする。固形肥料をやった場合は、底面吸水ではなく、土へ水やりしましょう。その際、球根に水がかかると、球根が腐ることがあるので、水が当たらないようにしましょう。夏越しと植え替え

気温が20度以上になると葉っぱが黄色くなってきて、徐々に春以降に休眠します。通常はこのまま球根が腐って枯れるのですが、うまく管理すれば夏越しして、8月〜9月の休眠から目を覚ます頃に植え替えをします。夏越し→植え替えはなかなか繊細です。植え替えは用土は一般的な培養土か、シクラメンの専用土もありますので、これで、同じ底面給水の鉢に植え直しましょう。

植え替えの詳細は植え替えの手順と必要なもの(シクラメン)を参考に。

シクラメンを継続栽培するキモは春〜9月の夏越しの管理です。ここでほとんど枯れてしまいます。詳細はシクラメンの休眠させない夏越し(ウェット法)、シクラメンを休眠させる夏越し(ドライ法)、を参考にしてください。

病害虫

ハダニ・アブラムシ・灰色カビ病など。特に気温が上昇すると発生しやすいです。薬剤で駆除しましょう。春以降は水やりが多いと、過湿で球根が腐って枯れやすいですので水やりは控えましょう。

より詳細な栽培のコツは?

このページはシクラメンの栽培を簡略化していますので、もっと詳細な育て方や、継続して来年も咲かせたり、花を長持ちさせるコツなどは以下のページを参考にしてください。スポンサーリンク

記事が気に入ったら拡散をお願いします。

関連記事

シクラメンのカテゴリ・タグ

球根 、 冬 、 シクラメン 、 ギフトスポンサーリンク