ホウレンソウの育て方

TOP > ヒユ科 …最終更新画像投稿ホウレンソウの基礎データ

- 科名

- ヒユ科

- 属名

- ホウレンソウ属

- 学名

- Spinacia oleracea

- 別名

- 菠薐草・法蓮草・鳳蓮草

- 水やり

- 水控え目

- 場所

- 外の日なた

- 難易度

- 中級者向け

ホウレンソウとは?

ホウレンソウは中央アジア原産のヒユ科ホウレンソウ属の緑黄色野菜。種まきから一ヶ月か二ヶ月という異常な速さで収穫できます。一般的な野菜は畑でもない限りはスーパーで買った方が安上がりなのが普通ですが、ホウレンソウに関しては十分、節約になる。ベランダのプランター栽培でも収穫できます。霜に当てた方が甘くなるので、秋まきで霜に当てて収穫というのがよい。春撒きは気温の上昇とともにトウが立って葉っぱが硬くなるので注意。株間が6cmと狭くプランター栽培でも20株以上は育てられるので一つの家庭にプランター一個で十分収穫可能。

草丈

草丈20cmから30cmで収穫。ベビーリーフとして収穫するなら10cm。

水やり

土が乾いたら水をやります。畑でもプランターでもそうです。プランターで水やりをするときは底から水がしみ出すくらいにしっかりとやってください。植え付け・植えかえ・種蒔き

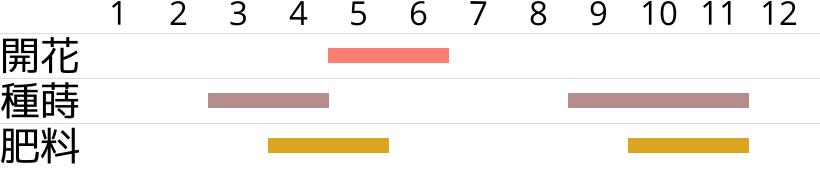

時期

種まきの時期は2月〜3月(暖地)、3月〜4月(中間地)、4月〜5月(寒冷地)と、9月〜10月。発芽温度は15度から20度で、生育温度も同じ。涼しい環境で発芽して二ヶ月か三ヶ月内に収穫する。若葉を食べるもので、それ以上生育すると硬くて食べられない。用土

弱酸性(pH6.5)〜中性(pH7.0)の土で、水はけがよく水もちの良い土を好みます。用土は一般的な花と野菜の培養土で植えるか自作する場合は赤玉土小粒6腐葉土4を混ぜたものを使う。酸性の土が苦手で、植え付ける前に石灰で中和するか、中和してある培養土を使う。連作障害を起こすので、過去1年にホウレンソウを植えた場所には植えない。プランターの場合は毎回、土をやりかえる。

酸性だと発芽が不揃いになります。

種まき

ホウレンソウは移植が苦手で苗がないので種子から育てます。種子はホームセンターやネットで売ってます。タネは一晩、水につけて冷蔵庫に入れていると発芽しやすいです。これを植えるか、一晩、水に浸けて水から出して陰干していると根が出ていますので、これを植えると尚いいです。発芽温度は15度から20度。25度以上になると発芽しづらくなります。

タネは一袋買うと大量に入っていて、1シーズンでは使い切れない。余った種子は冷蔵庫で保存する。

プランター

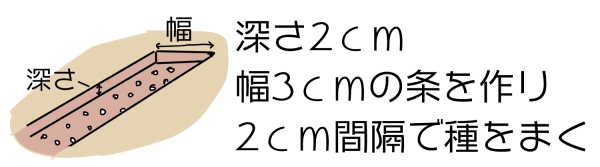

プランターの場合は、必要ならば底に軽石を2センチから3センチほど入れて、軽石の上に土を入れて用意しておく。種の上に土をかぶせるので、かぶせる土を残しておきましょう。タネを2cm間隔でまいていき、土をかぶせ、水をやります。発芽までの水やりはプランターで育てている場合は霧吹きでやるといい。土が乾ききらないように水をやりつつ、明るい日陰で管理していると、1週間で発芽します。

プランターの場合はプランターを3個か4個用意して1週間か2週間ずらして種まきして、継続して収穫するといいです。

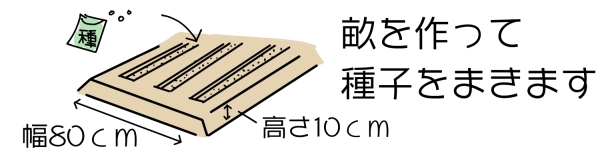

畑

畑の場合は、植え付ける二週間前に深さ20cmを掘り返し、苦土石灰(1平方m100g〜150g)をまいて中和させておく。1週間で中和が終わるので、1週間後に掘り出した土に腐葉土か堆肥を2割か3割入れ、化成肥料を規定量(1平方m150g)入れてよく混ぜます。できれば1週間寝かせて土を馴染ませるといいです。

そこにホウレンソウの種子を2cm間隔でまき、土をかぶせて水をやっていると1週間で発芽します。

早めに収穫して柔らかい葉っぱが好きという人もいるし、少し硬い方がいいという人もいる。収穫時期をずらして食べ比べるといいです。

10月〜11月の気温が10度以下になってから種まきする場合は、種まき後に寒冷紗や不織布をかぶせて保温・保湿すると発芽しやすくなります。本葉が出れば寒さには強いです。

10月〜11月の気温が10度以下になってから種まきする場合は、種まき後に寒冷紗や不織布をかぶせて保温・保湿すると発芽しやすくなります。本葉が出れば寒さには強いです。

作業

間引く

発芽したら間引いて株間3cm、本葉が4枚になったら株間6cmくらいにします。間引いたものはスプラウトとしてサラダにして食べましょう。種は余るほどあるので、気にせず間引きます。間引く時に根まで抜かずに、地上部をハサミで切るといいです。根まで引っこ抜くと、残す予定だった株まで、根が絡んで抜けてしまうことがあるからです。間引いたあとは、株元に土寄せをするといいです。

追肥

タネ蒔きして二週間から三週間経ったあたりか、間引いて6cm間隔になったら、肥料を追加していきます。緩効性化成肥料を土にパラパラとやって水をやるか、週に一回液体肥料をやります。肥料が多いと葉っぱの色が濃くなって、アクが多くなる。アクが強いということはエグくてまずい。控えめが美味しく作るコツ。固形肥料にしろ液体肥料にしろ調整しましょう。葉っぱの色が薄い場合は肥料が不足している。

肥料の量は一般的には1平方あたり50gとされるんですが、土中の成分は各土によって違い、あくまで目安です。様子を見つつ、調節しましょう。

過剰な肥料を吸収してくれるのでコンパニオンプランツとしてネギを植えるといいです。

収穫

ホウレンソウが20cm以上になったら収穫します。ハサミやナイフで株元から切って収穫します。引っこ抜こうとしても、根がひろがっていて、抜けません。切りましょう。ホウレンソウは3月以降、日が長くなるとトウ立ちしやすくなります。トウとは花芽のことで、これが出てくると葉っぱが硬くなって食べられなくなります。それまでに収穫しましょう。

管理場所・日当たり

ホウレンソウは暑さに弱く、15度から20度が生育温度で、それ以上の環境だと枯れてしまいます。寒冷地ならば夏も育てられます。一般的には春蒔きの場合は3月から4月に種子を蒔いて5月6月に収穫します。収穫まではしっかりと日光に当ててください。秋蒔きの場合は9月10月に種子を蒔いて10月11月に収穫します。もちろんしっかりと日光に当ててください。寒さ

ホウレンソウは寒さに強く、0度以下でも枯れず、霜に当たっても枯れないどころか、霜に当たると甘くなります。これは水分を減らして糖分を増やして凍結しないようにするホウレンソウの自衛の結果です。なので霜に当たってから食べるといいです。昼間にしっかりと日に当たっていると、なお夜の寒さであまくなります。ただし、あまりに寒い(マイナス5度以下)と葉っぱの先から縮んでしまうので、寒冷地では寒冷紗や不織布でトンネルを作って予防するといいです。ただ、傷んでも枯れるわけじゃないので、気にしないならそれでもいいです。

病害虫

アブラナ科よりは害虫被害が少ないですが、アブラムシ・ヨトウムシが発生します。ヨトウムシは有機物を好むので、肥料を化成肥料にするか、油粕などの有機肥料を使うならば、土の下に埋めるようにすると発生を抑えられます。ベト病が発生します。ベト病は発生したら株を抜いて焼却処分にします。

特徴・由来・伝承

原産は中央アジア・西アジアで、中国にはペルシアから伝わった。別名の菠薐草の「菠薐(ポーリン・ホリン)」はペルシアを表している。菠薐がホウレンソウの語源という説もあるが、はっきりしない。寒さに当たって甘くなるので美味しいのは冬。アカザ科に属する場合もある。昔のほうれん草は煮るとアクがすごかったが、現在のほうれん草はアクが少なく、苦味は抑えられ、甘い。その代わりに害虫にやられやすい。

スポンサーリンク

記事が気に入ったら拡散をお願いします。

関連記事

ヒユ科

スポンサーリンク