セツブンソウ(節分草)の育て方…球根はどちらが上でどちらが下?

TOP > キンポウゲ科 …最終更新画像投稿セツブンソウの基礎データ

- 科名

- キンポウゲ科

- 属名

- セツブンソウ属

- 学名

- Eranthis pinnatifida

- 別名

- 節分草

- 水やり

- 水控え目

- 場所

- 外の半日蔭

- 難易度

- 中級者向け

セツブンソウ(節分草)の特徴は?

セツブンソウ(節分草)は日本の関東以西の太平洋側に自生するキンポウゲ科セツブンソウ属の球根植物の山野草。真冬に活動を始め、開花し、他の植物が活発に活動する頃には地上部がなくなる。スプリングエフェメラル(=春の妖精・春植物)。活動期間は3ヶ月程度で、あとは地面の下で根を伸ばすなどしている。山野草にしては育てるのは比較的簡単な方。

草丈5cmから15cm

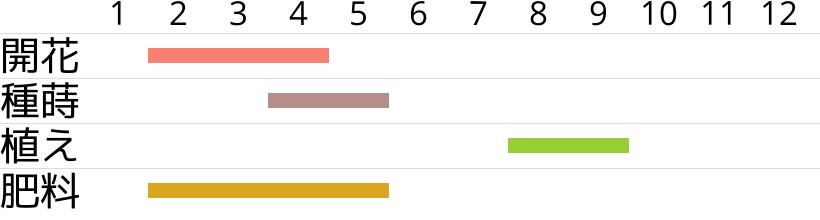

植え付け・植えかえ・種蒔き

時期・頻度

植え替えは暑さで休眠している8月〜9月に行います。できれば休眠はしているが根が出て動き始めるようになる直前の9月が好ましいです。また、茎がある時期に植え替えをすると茎が折れやすいので避けます。鉢植えで数年植え替えないでいると連作障害を起こします。鉢植えは2年に一回植え替えをします。庭植えも3年に一回植え替えをするといいです。鉢植え・庭植え共に、植えっぱなしだと弱って、炭そ病になりやすいですので、植え替えをしましょう。

用土

石灰岩の地域を好んで生えるとされますが、さほど気にしないでもいいです。軽石砂と赤玉土小粒を1:1で混ぜたものを使用します。もしくは赤玉土小粒5・鹿沼土小粒4・軽石小粒1を混ぜたもの。もしくは山野草の土を使います。参考:必ず新しい土で植えましょう(初心者向け)

鉢植え

鉢底の穴を鉢底網(鉢底ネット)で塞いで、鉢底石(軽石)を2cm〜3cm入れます。その上に用土を入れ、球根を入れます。球根は鉢植えの高さの半分か、5cmくらいの深さの位置に植えます。隙間に用土を入れていき、最後に水をやります。

セツブンソウの球根は自分で土の中に埋まっていく性質があり、適当な深さに植えればいいです。放置していると、グイグイと土中に埋まっていき、鉢底まで達することがありますので、何年かに一回は植え替えて上に引き戻してあげましょう。

庭植え

深さ20cm〜30cmの穴を掘り、掘り出した土に腐葉土か堆肥を3割か4割混ぜて、肥料は入れずに、よく混ぜて用土とします。 穴に半分ほど土を戻して、球根を深さ5cmになるように入れて、隙間に土を入れて、最後に水をやって完成です。球根には上下があるので注意してください。

種から育てる

セツブンソウはほぼ分球しません。増やすならば種子でふやします。種は保存せず、採取したらすぐに撒きます。土は上記の用土でいいです。鉢に用土を入れ、種子を撒き、軽石や赤玉土をふるいにかけて細かい砂を種子の上に5mmほど被せます。この土は種の乾燥予防のためです。水苔をかぶせる人もいます。あとは乾燥しないように管理していると翌年の春に発芽します。面倒なので普通はしません。

種まきから開花までは3年〜4年かかります。開花するまで植え替えはせず、そのままの鉢で管理します。

庭植えの植え付け場所

庭植えするのであれば西日の当たらない、落葉樹の下が好ましい(春夏秋は日陰になり、冬だけ日当たりになるので)。環境が合えば、手間がかからず毎年花を咲かせてくれます。鉢植えの管理場所

10月〜1月

鉢植えの場合は以下のように移動させましょう。夏までは休眠していて、10月からは根が動き始めます。10月時点では葉は出ていませんが、掘り返してみると花芽が見られます。水やりを少し増やし、乾燥し切らないように管理します。

2月〜3月

セツブンソウが花を咲かせ、活動が始まる2月・3月はできれば日当たりで管理します。半日陰でもいいです。開花して以降は水切れしないように水やりをします。庭植えでも様子を見て水やりをしましょう。4月以降

4月以降は日光が強くなります。暑さには弱いので鉢植えであれば、半日陰か明るい日陰に移動させてください。開花が終わり地上部がなくなったら、半日陰か明るい日陰の涼しいところで管理します。熱い環境においていると球根が傷んで枯れます。熱されたコンクリートの上に鉢なんておかないように。またセツブンソウが動き始める2月ごろに日当たりに出します。

庭植えの水やり

庭植えの場合は自然に降る雨でほぼ十分。あまりに日照りの時は水をやります。また、開花している時は水切れしないようにします。鉢植えの水やり

鉢植えの場合は土が乾いたら、鉢底から水が出るくらいにしっかりと水をやります。過湿にしないように土が乾くまでは水やりはしないようにしましょう。水のやりすぎに注意しないといけませんが、完全に水がなくなると枯れてしまうので、やり忘れにも気をつけます。ほとんどの期間で地上部がないので、水やりは忘れがちです。花に水がかかると種子ができにくくなります。種子を採取するなら花に水をかけず、土に水を注いでください。

参考:水やり三年…水やりは難しい。(初心者向き)

夏の水やり

夏は休眠しているので水やりは控えめに。土が乾いていたら、夕方以降に水やりをします。朝や昼に水をやると水が熱せられて、根を傷めてしまいます。秋・冬の水やり

夏を越えて秋以降は乾燥しすぎないように水をやります。完全に乾かさないように。完全に乾くというのは、表面の土ではなく鉢の中の内部の土まで「完全に乾く」ってことです。表面の土が乾いたら水をやります。葉っぱが出たら水やりの頻度を多くします。肥料

成長する春の地上部がある時期(2月〜5月)に二週に一回液体肥料をやります。活動している期間が短いにのでこの時にしっかりと肥料をやって太らせるのが、毎年咲かせるには大事です。病害虫

ナメクジ・ヨトウムシなどが発生します。炭そ病

炭そ病は連作していると発生しやすいです。つまり植えっぱなしがよくないのですね。炭そ病に感染すると、芽が出た時に黒く変色していてヨジれていますので一目でわかります。感染したら、治療はできないので、掘り上げて処分します。多湿にしていても発生しやすいです。

特徴・由来・伝承

日本固有種。節分の頃から活動し始め開花するのが名前の由来。関東以西に自生。乱獲と自生地の環境破壊で希少植物に。スポンサーリンク

記事が気に入ったら拡散をお願いします。

関連記事

セツブンソウのカテゴリ・タグ

庭植え 、 鉢植え 、 球根 、 山野草キンポウゲ科

スポンサーリンク