ラベンダーの育て方

TOP > シソ科 > ラベンダー…最終更新画像投稿ラベンダーの基礎データ

- 科名

- シソ科

- 属名

- ラベンデュラ属

- 学名

- Lavendula

- 水やり

- 水控え目

- 場所

- 外の日なた

- 難易度

- 中級者向け

ラベンダーとは?

ラベンダーはシソ科ラベンデュラ属の多年草(宿根草)。ラベンダーには系統があり、各種類によっては求める環境などが異なりますが、おおむね寒さには耐性があり、品種によりますが戸外で越冬も可能で、反対に高温多湿に弱いために夏越えが難しいものが多いです。とはいえ環境に合わせて品種を選べば、夏越し・冬越しはかなり楽になります。暖地ではラバンディン系やストエカス系。寒冷地ではアングスティフォリア系から選ぶと無難です。

特徴・由来・伝承

ラベンダーの名前の由来は「洗う」という意味のラテン語の「ラヴォ」「ラヴァレ」に由来しています。これはローマ人が入浴や洗濯の際にラベンダーを湯や水に入れたからと言われています。お茶、ポプリ、ハーブバスに利用される。これらの利用はアングスティフォリア系が適している。ラバンディン系は乾燥すると色が悪くなるし、その他のストエカス・プテロストエカスは食用には適さない。ラベンダー色と言えば、薄紫色を指します。

ラベンダーの香りは酢酸リナリル、リナロール、カンファーの香り。精油としては酢酸リナリルが多いものが品質が良いとされる。酢酸リナリルの多い種類はイングリッシュラベンダー(アングスティフォリア)で30%〜40%、ラバンディン系で25%程度。ただ、香りは人の好みがかなりあるので、なんとも言えない。

種・品種

イングリッシュラベンダー

イングリッシュラベンダーはアングスティフォリア系の代表で、香りが強いラベンダーの代表。ラベンダーというと香りが良いと思いがちですが、香りが一番良いのはイングリッシュラベンダーとこのアングスティフォリアの系統です。寒さに非常に強いが、暑さに弱く中間地・暖地では夏に枯れやすいです。ラベンダーグロッソ

ラベンダーグロッソはラバンディン系で夏の暑さに強く、寒さにもそこそこ強く栽培しやすく、大株になりやすいので、暖地・中間地でも栽培しやすい。ラベンダーデンタータ

ラベンダーデンタータはストエカス系で暑さには強く、むしろラベンダーとしては寒さに弱いラベンダー。四季咲きでよく開花します。レースラベンダー

葉っぱがモフモフでかわいらしいのですが、寒さに弱いし、暑さにも弱い。それに香りがちょっとアレ。葉っぱがかわいらしいので、よく見かけるのですが、よく枯らすラベンダー。その他の種は…

その他の種やラベンダーの系統に関しての詳細は以下のページを参考にしてください。水やり

土が乾いていたら水をしっかりとあげます。ラベンダーは乾燥気味の状態を好みます。頻繁に水をやると葉っぱや根を傷め腐らせてしまいます。必ず土が乾いてから水をやるようにします。特に梅雨の長雨はつらい状況なので、梅雨に雨が当たらないようにしてやってください。

冬は水やりを控えます。土が乾いて数日経って水をやる程度にします。

肥料

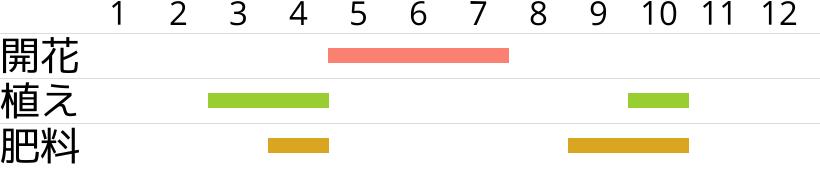

ラベンダーは基本的に肥料をあげすぎると傷みますので、控えめにしましょう。肥料は固形肥料を少量、春(3月〜4月)と秋(10月)に与えるか、薄めた液体肥料をその期間に2週に1回あげます。肥料が多すぎると花が少なくなります。特に窒素成分の多い肥料だと葉っぱが茂るばかりになります。肥料は少なくてもいいですが、全くあげないと徒長することもあります。

植え替え・植え付け

時期

生育時期の3月〜5月、9月〜10月に植え替えをします。用土

酸性土壌を嫌い、水はけの良い土を好みます。ハーブ用の土、ラベンダー用の土というのもあるのでこれを使うといいです。専用土の方が便利かつ自作するより安上がりです。庭植えにする場合は、苦土石灰で中和しましょう。鉢植え

根詰まりすると枯れ込むので植え替えします。植え替えをするときは土を落とさずに一回り大きな鉢に新しい土を足して植え替えをします。土を落とさないのは株にストレスを与えないためです。また、開花しているときは植え替えない。株が弱ります。

植え替えるときに地上部を半分ほど刈り込みます。刈り込むことで根の負担を減らして回復を早めます。

庭植え

種類によっては庭植えも可能で、庭植えにする場合は、深さ15cm〜20cmを掘り返し、苦土石灰(1平方mあたり100g〜150g)を混ぜて中和させます。中和には1週間〜10日かかるので、待ってから、土に腐葉土た堆肥を2割ほど混ぜて用土とします。穴に用土を半分戻して、株を配置し、隙間に用土を入れて、最後にしっかりと水をやって完成です。水はけが悪い土なら、パーライトや川砂や軽石小粒を混ぜて、水はけをよくしてから植えてください。

植え替え・種まき・庭植え・挿木などの詳細は

を参考にしてください。

挿木

挿し木で増える。イングリッシュ系(アングスティフォリア系)は株が突然枯れることがあるので挿し木して保険を掛けておくのが常套手段。春(4月〜5月)か秋(9月〜10月)の気温が20度前後の頃に5cm〜8cmに枝を切って、水揚げし、これを赤玉土小粒で挿木して、乾燥しないように水をやりつつ、明るい日陰で管理していると発根します。

発根したら鉢に植え替え、通常通りに管理して育てます。

管理場所・日当たり

春と秋はラベンダーにとって生育時期なので、戸外の日当たりでしっかりと日光に当てて生育させます。夏はラベンダーにとってかなり厳しい時期なので、風通しの良い半日陰か明るい日陰で管理します。冬はプテロストエスカス系やストエカス系は室内に取り込みますが、その他は戸外で管理します。

ラベンダーは過湿に弱く、特に厳しいのが「梅雨」です。前もって切り戻して、蒸れないようにしておきましょう。北海道には梅雨が無いので栽培に適していますが、他の地域では梅雨に注意しなくてはいけません。

栽培スケジュール

春(3月〜5月)

春は戸外の日当たりで管理が好ましい。もしくは室内の日当たりで。気温がラベンダーの生育に適している10度〜25度になるので、日光に当てて生育させます。開花の時期でもあります。3月〜5月は植え替えも可能です。6月の梅雨と夏の高温多湿で枯れ込むことが多いので梅雨前に刈り込んで風通しをよくします。庭植えならば自然雨で十分。鉢植えであれば土が乾いて二日か三日経ってから水やりをしてください。詳細は以下のリンクを参考にしてください。

夏(6月〜8月)

ラベンダーにとっては暑すぎる時期。高温多湿に弱いので風通しのいい場所で管理したい。どの系統も基本的には夏の高温多湿に弱いので気を付けてください。梅雨前に刈り込んで風通しをよくすることで夏越しをします。鉢植えであれば半日陰に移動させて下さい。ラベンダーが夏に弱いのは高温というよりは蒸れ、そして蒸れを恐れるあまりに水を控えて根が乾燥するため。土の水はけをよくして毎日水をやり、鉢を棚やスタンドの上に置いたり、地面との間にレンガなどをかまして風を通すことで夏越しの確率がグっと上がります。

●埼玉北部から群馬県に広がる前橋・館林・熊谷は暑い地域、日本でもっとも夏に暑い。ラベンダーには厳しい。

●夏は二重鉢でも、鉢で段ボールを隠すだけでも効果がある。

●夏に葉が垂れるのは、気温の可能性もあるが水切れの可能性も高い。この水切れの場合は大きな鉢に植え替えると予防できます。

●夏は二重鉢でも、鉢で段ボールを隠すだけでも効果がある。

●夏に葉が垂れるのは、気温の可能性もあるが水切れの可能性も高い。この水切れの場合は大きな鉢に植え替えると予防できます。

夏は高温多湿を嫌うのですが、水は必要です。あんまりに控えると水切れで根がダメージを負って枯れやすい。水を控えるのではなく、できれば水はけの良い土(赤玉土や軽石を主体にしたもの)に植えて、毎日、朝と夕に水をやるといいです。

秋(9月〜11月)

気温が下がってきて10度〜25度になると生育するので、日光に当てて生育させます。ここで株を生育させておくと冬越ししやすくなります。気温が下がり、蒸発が鈍くなるが、ラベンダーの生育がよくなるので水切れしないようにし、液体肥料をやります。庭植えであれば自然に降る雨で十分。鉢植えであれば土が乾いてから二日か三日経ってから水をやります。生育時期なので液体肥料をやりましょう。

詳細は以下のリンクを参考に。

冬(12月〜2月)

冬の管理は各系統によって違いますので各説明ページ(もしくは月別解説)で確認してください。分からないときは室内で管理するのが無難です。冬は生育が鈍くなり、色合いもシルバーがかって鈍くなることもありますが、しおれていないなら枯れてはいないのでそのまま管理しましょう。寒さに強い種類も弱い種類も、冬は水を控えてください。戸外で管理する場合、土がしっかりと乾いてから水やりをします。できれば土壌水分計で計測してから水やりをするといいです。水やりは朝にします。夕方に水をやると翌朝に水が凍って霜柱になって根を傷めるため。

作業

剪定・切り戻し

ほとんどの種類がそのままだと夏は暑さで枯れ込みます。そこで梅雨前か夏前に株全体を半分ほど刈り込み、傷んだ葉っぱを落とし、枝をさばいて風通しをよくします。全体を刈り込むことで夏越ししやすくなります。強く刈り込みすぎるとそのまま枯れることがあるので、高さは半分か三分の一くらいまでにしておきましょう。

より詳細は以下のページを参考にしてください。

花ガラ摘み

花が枯れてきたら、花を切り戻します。花を切り戻すと次の花が咲きますが、時期的に厳しいのであれば…例えば開花は3月〜7月とされるのですが、4月〜5月あたりで一段落します。その後に開花させても6月に梅雨、7月以降はラベンダーにとって暑すぎて株が弱ります。その時期に開花させるとダメージが大きすぎることがあります。その場合は花も摘んでしまいましょう。

収穫

もしもポプリやドライフラワーにするのであれば、収穫は花が咲き始めた頃が適しています。ただ、花が咲き始めの時点で刈り取るのは、ガーデナーとしては心が傷みます。ハーブバスにするなら、葉っぱを百均で買ったティーパックや目の細かい洗濯ネットに入れてお風呂に入れると便利。ハーブバスだと大量に消費できる。利用するならラバンディン系かアングスティフォリア系にしておきましょう。

●ラベンダーはあまりハーブティーには一般的ではないですが、他のハーブと合わせて飲むこともあります。

病気・害虫

ラベンダーには香りがあり、虫を避ける性質は確かにあるんですが病害虫は発生します。ヨトウムシ

腹が立つことに花穂を食べる。夜になると土の中から出てきて食べる。虫がいないのに糞があり、被害があるならヨトウムシを疑う。土の中をほじくると出てくることがある。鉢植えの場合、鉢全体を水に沈めると出てくる。薬剤で駆除する。

詳細な性質と薬剤などは以下のリンクを参照に

腹が立つことに花穂を食べる。夜になると土の中から出てきて食べる。虫がいないのに糞があり、被害があるならヨトウムシを疑う。土の中をほじくると出てくることがある。鉢植えの場合、鉢全体を水に沈めると出てくる。薬剤で駆除する。

詳細な性質と薬剤などは以下のリンクを参照に

月別の育て方

より詳細な栽培のコツは以下のページを参考にしてください。スポンサーリンク

記事が気に入ったら拡散をお願いします。

関連記事

ラベンダーのカテゴリ・タグ

庭植え 、 鉢植え 、 花 、 多年草 、 香り 、 ラベンダーシソ科

関連するユーザーの記事

スポンサーリンク