接ぎ木の原理・形成層と手法や資材などまとめ

TOP > 雑記 最終更新【】スポンサーリンク

接ぎ木とは?

接木とは、根が強かったり、虫に強かったりするがおいしくない果樹、原種や商品価値の低い植物を台木にし、そこに美味しい果実や特殊な色合いの花を咲かせる同種の植物を穂木にして、くっつけて一つの植物に仕立ててしまうこと。このページでは接木のメリットや、方法・コツについてまとめています。メリット

連作障害・病害虫対策として

野菜の場合には同じ場所へ毎年同じ科の野菜を育てると連作障害が出やすい為、連作障害に強い台木に接木した苗を作ることがあります。また、病害虫に強く、発根力が強い台木専用の品種あり、これに接木することで収穫が容易になります。接木雑種をつくる

異なる品種の作物を接ぎ木して一本の木から複数の品種の花や果実がなる木をつくること。多色の花を咲かせたり、モモ・スモモ・アンズが一本の木になるなんてこともできます。もしくは、雌雄異株のキウイなどで一本の木に雄花と雌花を咲かせて、収穫しやすくするなんてことも可能。接ぎ木苗は病害虫に強い、成長が良好とされています。成長を短縮

一般に接木すると開花が早まります。果樹などは実がなるまでの年数を短縮することも可能です。それは台木がある程度育ってるため、台木の質が良いためと、種や挿し木から育てる必要がないからです。特定の性質の植物を増やせる

良い性質を持った枝を開花させてできた種子は親の性質を受け継ぐとは限りませんので、挿木や株分けで増やすといいのですが、それができない場合は、枝を接木して、その植物を増やすことになります。接ぎ木の仕方

台木の選出

接木をする目的はいくらかありますが、一般家庭で接木するのは、「強い性質の台木に、弱いが果実や花が優れた穂木を接木して、頑健で優れた性質な木を作る」か、「株分け・挿木で増えずらい特定の個体を増やすため」くらいです。目的は何にせよ、方法は同じです。

台木は増やしたい植物に適した「種」があるので、それを利用します。これは各植物を調べておきましょう。

適当に台木を選ばない。知らないうちにエンゼルトランペットを台木にした結果、アルカロイド毒がナスに発生し、食べた人が死亡した事例がある。

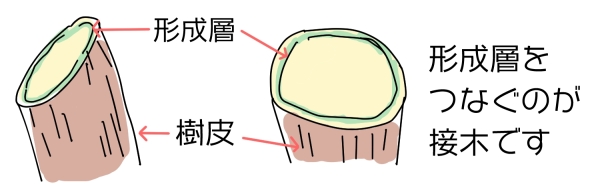

形成層について

形成層がつながれば接木はほぼ成功したといってもいいです。種さえ間違えなければ、成功確率は80%〜90%くらいになります。

時期

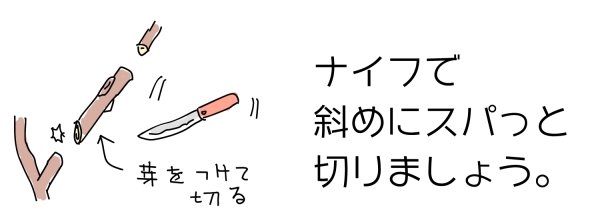

接木の適した時期は、台木が活動を再開する直前か、その直後の3月〜4月が多いです。穂木を切る

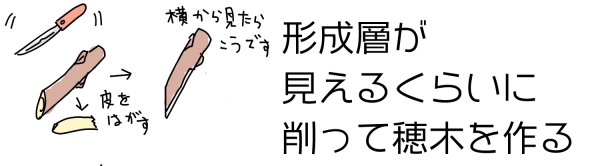

穂木を整える

穂木には芽を一つか二つは残すようにします。ここから新芽が出てきます。

切接ぎする

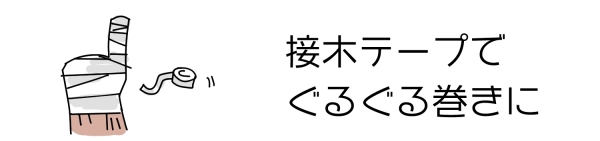

テープで巻いて密着させる

テープで切り口も穂木の芽も全て巻いて保護します。鉢植えであれば、半日陰か日陰で管理して養生させると活着しやすいです。庭植えの場合は、寒冷者やヨシズで遮光してあげるといいです。活着は1週間〜10日ほどで終わるので、その後はテープを外して様子を見てください。

接ぎ木を補助する商品として、癒合剤が販売されています。テープがない場合は、露出部分を癒合剤を塗って、保護し乾燥を防いでもいいです。癒合材は盆栽の枝をうっかり折ってしまった時などにも使えますので、あって損はないです。

植物によって向いている接ぎ木方法や台木の選び方などがありますので、詳しくは個別に確認しましょう。

活着後の注意点

活着後に栽培していると、台木の芽が伸びてくることがあります。台木の方が性質が頑健なため、それを放置しておくと、接いだ枝…成長させたい枝が弱ってしまうので、見つけ次第取り除く必要があります。台木から伸びた芽は早々に取り除きましょう。その他の接木法

腹接ぎ

腹接ぎは、台木途中から側面を切り下げてできた形成層断面の間に穂木を挿入する接ぎ方で、やり直し可能。よく松類の接木に使われる手法。穂木は台木切り口に合うような形に切って形成断層を台木の形成断層と密着できるようにします。活着したら台木を切り取ります。

呼び接ぎ

呼び接ぎは穂木を切り離さないで接ぐ方法。台木と穂木の形成層を密着させ、活着した後で、穂木下部を切り、台木も切って形を整える。日本書紀の記述や神社で見られる「連理の木」はこれだろうな、と思います。スポンサーリンク