ハイビスカスの育て方…剪定で病害虫予防、冬越し前にも剪定する

TOP > アオイ科 > ハイビスカス…最終更新画像投稿ハイビスカスの基礎データ

- 科名

- アオイ科

- 属名

- フヨウ属

- 学名

- Hibiscus

- 別名

- ヒビスカス

- 耐寒

- 5度

- 水やり

- 水を好む

- 場所

- 外の日なた

- 難易度

- 初心者向け

ハイビスカスとは?

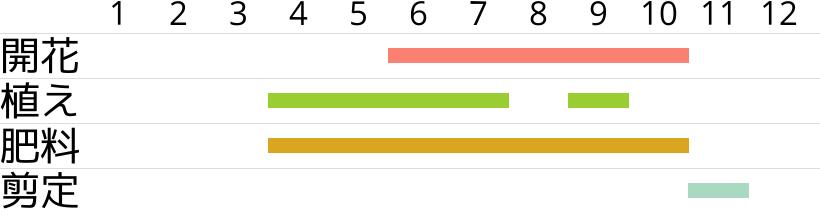

ハイビスカスはアオイ科の常緑多年草(場合により落葉)。ブッソウゲ(扶桑花・仏桑華)とも呼ばれる。基本的に5月前後から店頭に出回り夏の間中、咲き乱れる南国風ビジュアルの花。夏の暑さ、直射日光にも強く、(春から秋まで楽しんで冬に枯れると考えるなら)初心者向けです。液肥と日光と水やりをすれば、簡単に毎日大きな花が咲きまくります。今まで花に興味が無かった男性がハマりやすいです。

気温と水やりに気を付ければ越冬して、また翌年も咲いてくれます。ただ、面倒ですし、高価ではないのもあって、秋・冬に廃棄することが多い。よくスタンダード仕立てになっている。

ベトベトする理由

葉っぱの根元から蜜を出して、アリを寄せて害虫を食べさせています。なんかベトベトするのはそのせい。ただしカイガラムシなどの害虫の排泄物のせいということもあるので注意してください。剪定で病害虫予防。また、冬に取り込む前に剪定するといいです。

5月〜9月の生育時期に葉っぱが密生すると風通しが悪くなり、すると病気や害虫が発生しますので、適宜、枝葉をすいて、風を通しておくといいです。これは摘芯の意味もあり、切り戻した枝の下から新芽が出てきて、より株が大きくもなります。通常は冬には寒さで枯れるものですが、室内に取り込むときに、高さ半分ほどにバッサリと切り戻しておくと、根の負担を減らすことになり、冬越しがしやすくなります。

仲間・品種

タイタンビカス

タイタンビカスはアメリカフヨウとモミジアオイを交配させた種で、非常に大きな花を咲かせます。宿根草で北海道でも越冬し、夏の暑さにも強い。デメリットは草丈が3mになり、庭に植えると手に余る大きさになるかもしれないってところ。アベルモスクス

アベルモスクス(アジアンハイビスカス)はハイビスカスのような花を咲かせる多年草。地域によっては戸外で越冬もします。アーノッティアヌス

白い花を咲かせるハイビスカスの原種の一つ。今までは植物園で見る程度のものでしたが、最近は栽培用として少数ですが流通しています。一般的には栽培されないんですが、園芸品種のハイビスカスから入って、慣れたら挑戦するといいかもしれないですね。インドアハイビスカス

ハイビスカスの改良品種で室内でも開花するインドアハイビスカスがあります。この種類は北欧で品種改良されて、むしろ日本の夏の暑さに弱く、夏に戸外で管理すると花が咲きません。反対に寒さに若干強く、霜にあたると枯れますが、弱い霜の地域なら戸外の軒下で越冬します。水やり

鉢植えの水やり

鉢植えの場合は、土が乾いていたら水をタップリやってください。夏は毎日、朝と夕の二回、水をやってください。昼間に水をやると、水が沸騰して根を傷めます。夏は水切れしやすい

店頭で売っているハイビスカスの鉢はデザインもありますし、根詰まりさせて開花しやすくするために地上部に対して鉢が小さくなっています。冬はいいのですが、5月以降辺りから、非常に水切れしやすくなります。根詰まりしていると夏は水をやってもやっても水切れを起こしやすいです。手が空いているならば春〜初夏のうちに1号か2号ほど大きな鉢に植え替えをしましょう。元気になって、花が良く咲きます。

冬の水やり

通常は冬に枯れるものですが、室内に取り込めば越冬も可能です。冬の水やりは控えてください。土が乾いてから2、3日経ってから水をやる程度です。水をやりすぎると腐って枯れます。できれば土壌水分計で計測してから水やりをすると失敗が減ります。庭植えの水やり

庭植えにしたら自然に降る雨だけでほぼ大丈夫。ただし夏に日照りが続くようであれば水やりをしてください。肥料がないと花が止まります

ハイビスカスは一日花といって、咲いたその日にしぼんでしまいます。その一日花が次々咲くのですが、肥料をやらないでいると、エネルギーが切れて花つきが悪くなります。開花する時期は一週間に一回、液体肥料(液肥)をあげるか1ヶ月に1回緩効性化成肥料をやってください。肥料をやるかやらないかで、開花量が全く違います。開花していない時期は肥料をやらないようにする。ハイビスカスは夏のイメージがあるが、真夏はあまりの暑さでハイビスカスでも開花が止まる。8月は様子を見て肥料をやらないようにする。また、寒さで生育が止まっている冬は控える。

植え付け・植えかえ

時期

真夏(8月)を除く春(4月)から秋(9月)の間に植え付け・植え替えをする。根を張るスピードが速いので、越冬させたものは芽が出て元気ならば、早いうちに植え換えると株が大きくなります。

用土

市販されている花と野菜の土で植え付けるか、赤玉土6腐葉土4を混ぜたものを使います。ハイビスカス専用土がある。専用土は適切な配合・肥料が入っていて便利。ただし若干高い。鉢の植え替え手順

店頭で販売しているハイビスカスは基本的に根詰まりぎみです。なので、これを植え替えると急にイキイキと元気になります。また、越冬した株は根詰まりしているので毎年春に植え替えましょう。まず、枝を三分の一ほど切り詰め、鉢から株を抜いてから、ひとまわり大きな鉢に植え替えします。土は崩さないでください。根が傷つくと生育不良を起こします。植え替えの際に肥料は加えません。

鉢底の穴を網で塞いで、軽石を2センチから3センチほど入れて、用土を入れ、株を入れて、隙間に用土を入れていきます。最後に水をやって完成です。水は鉢底から染み出すくらいにしっかりとやってください。

あまりに大きな鉢に植え替えると移動が大変ですのでひとまわり大きい程度にしておきましょう。ここでいうひとまわりとは現在より1号か2号大きな鉢のことです。

より詳細な植え替えの手順は以下のページにまとめてありますので参考にしてください。

庭植えの手順

あまり一般的ではないですが庭植えも可能。寒さで10月以降に枯れてしまうので、それまでに掘り上げる必要があります。管理場所・日当たり

春から秋に掛けては、戸外の日当たりで管理します。直射日光を好みますし、日が当たらなかったら、ツボミが付かなくなりますので、日光に当ててやらないといけません。ハイビスカスは亜熱帯・温帯の植物であって、気温が30度以上になると、株が弱り、真夏の直射日光には葉っぱが傷むことがあります。真夏に元気が無いようであれば、涼しい日陰に移動させてください。もしくは寒冷紗やヨシズで遮光してあげてください。

越冬のコツ

秋になり、寒くなってくると枯れてしまいますが、室内の日当たりで管理すれば越冬も可能です。越冬させる場合は、5度以上、出来れば10度以上ある部屋の日当たりのいいところで管理します。春になり、霜が降りなくなったら戸外に出します。関東なら5月以降に出すのが無難。秋のうちに地上部を半分ほどに刈り込むことで、根の負担を減らして越冬しやすくなる。刈り込むのは室内に置くと邪魔という理由もある。東京で戸外で越冬なんて不可ですが室内なら十分可能。暖房の利いた部屋で管理するなら越冬は可能。ただし暖房の風が直接当たらないようにしてください。留守の間は暖房が切れるので、そのとき何度になるのかが問題。寒いと一日で枯れる。

ちなみに、よく電灯に反応して調子を崩す植物がありますが、ハイビスカスは関係なし。夜も電灯がついている場所でも問題なし。

一見枯れているようでも、春に水をやると新芽が出るかもしれないので、水をやりつつ春まで管理してください。

病害虫

コガネムシ、ハダニ、アブラムシ、ハマキムシ、カイガラムシなどが発生します。病気には強い方ですし、観賞用だからオルトラン(アセフェート粒剤)など薬剤を使って予防・薬殺していきましょう。ハマキムシ

ハマキムシが、葉っぱを巻き込んで糸でつないで、その中で生育しています。見つけ次第、葉っぱを切って踏み潰します。コガネムシ

コガネムシの幼虫が根を食べ、水切れを起こします。鉢の中に幼虫が2匹いるだけで枯れてしまいます。前もってオルトランなどの薬剤で予防しておくといいです。カイガラムシ

カイガラムシは蝋に覆われた虫で、内部で汁を吸って弱らせる。排泄物に糖分が入っていて、これが多いとスス病が発生する。スス病で枯れることはないが、水で流しても黒いシミが落ちないため、見た目が非常に悪くなる。発生したら歯ブラシで削ぎ落としましょう。アブラムシ

アブラムシは少量から爆発的に増える虫。ハイビスカスは蜜を出して、アリを徘徊させているため、虫の発生は少ないが、ハイビスカスが調子を崩すとアブラムシなども発生しやすくなる。発生したら薬剤で駆除しましょう。月別の栽培のコツ

一覧

1月のハイビスカスの栽培2月のハイビスカスの栽培

3月のハイビスカスの栽培

4月のハイビスカスの栽培

5月のハイビスカスの栽培

6月のハイビスカスの栽培

7月のハイビスカスの栽培

8月のハイビスカスの栽培

9月のハイビスカスの栽培

10月のハイビスカスの栽培

11月のハイビスカスの栽培

12月のハイビスカスの栽培

スポンサーリンク

記事が気に入ったら拡散をお願いします。

関連記事

ハイビスカスのカテゴリ・タグ

庭植え 、 鉢植え 、 花 、 春から夏の定番 、 常緑多年草 、 ハイビスカス 、 一日花アオイ科

関連するユーザーの記事

スポンサーリンク