サラセニアの育て方

TOP > サラセニア科 …最終更新画像投稿サラセニアの基礎データ

- 科名

- サラセニア科

- 属名

- サラセニア属

- 学名

- Sarraceniaceae Sarracenia

- 別名

- ヘイシソウ・瓶子草・pitcher plant

- 耐寒

- 0度

- 水やり

- 水を好む

- 場所

- 外の日なた

- 難易度

- 中級者向け

サラセニアの特徴は?

湿地の植物で、多湿でも枯れることはありません。むしろ乾燥に弱い植物です。水切れに注意しないといけません。暑さにも強く、また霜に当たらなければ(暑い地域の植物としては)寒さにもそこそこ強いです。

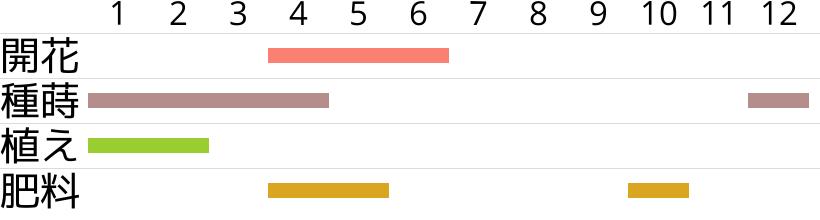

春から初夏にかけて独特な雰囲気がある花が咲きます。切花としても利用できます。

樹高15cm〜80cm

コバエ対策にはならないです

サラセニアは食虫植物、となるとキッチンなどに発生したコバエを食べてくれる?なんて思う人もいますが、サラセニアを育ててもコバエが減ることはないです。サラセニアは多少は虫を引き寄せる力がありますが、近くにもっと魅力的な匂いを放つ腐食物があるからこそ、コバエはやってきているわけですから、サラセニアを育ててもコバエは減りません。コバエは、コバエを引き寄せる原因となる腐食物を除去し、殺虫剤を散布して対応しましょう。

水やり

サラセニアはもともとが水辺や湿地に生育する植物ですから、水切れは致命的です。土が乾く前に、鉢底から水が出るくらいにしっかりと水やりをします。もしくは、水は深めの受け皿に水を張って、絶えず水が供給されるようにしておきます。これを腰水と言います。水切れを防ぐためにも年間を通して腰水にしておきましょう。水は受け皿に足してやるだけでなく、時々でいいので土に直接水をやってください。土の中にはサラセニアや雑菌の排泄物や古い空気が残っていて、これを時々洗い流してやるのも「水やり」の大事な役目です。これはどの植物でも同じことです。

夏の水やりは注意

夏は気温が高く、蒸発が激しいので、様子を見て腰水に水を追加してあげましょう。また、夏は腰水もよく腐りますし、ボウフラが発生しやすいです。なので、受け皿(腰水)の水はマメに変えてあげてください。できれば毎日、最低でも1日おきが目安です。冬の水やりは?

気温が下がると成長が止まり、活動が鈍くなり、水を吸い上げる力が落ちます。ですが、サラセニアは枯れていませんし、活動を一切止めているわけではありません。冬でも水は必要です。冬は変化がないので、水を忘れがちになり、冬に「気がついたら枯れてた!」ということになりやすいです。気を付けましょう。冬もできれば腰水にしておくと、水のやり忘れを防げて便利です。

肥料

生育に適した時期の春と秋に1回ずつ薄い液体肥料をやるといいです。それだけで十分ですし、やらないからといって枯れることはありません。あまり肥料を必要としていませんので、なくてもかまいません。虫はやらない

食虫植物は土の栄養では足りない分を虫を取ることで補給するものです。虫を誘引して捕まえるシステムを備えています。サラセニアの場合はフタ裏から甘い蜜を出して虫をおびき寄せて穴の水に落として溺死させます。夏の夜などはアリさんが行列を作って入水してくれます。土に栄養があれば、虫を無理に与える必要はないうえに、無理に虫をやると栄養過多で病気になりやすくなります。植え付け・植えかえ

時期

活動が鈍くなっている冬(12月〜2月)に植え替えを行います。古いミズゴケを取り除き、入れ替えるのが目的です。ミズゴケは1年か2年で腐って真っ黒になるので、新しいものに取り替えて清潔な環境を保ちましょう。用土は?

ミズゴケで包みます。ホームセンターに売っているので、購入します。もしくは鹿沼土小粒3赤玉土小粒3未調整ピートモス4を混ぜたもので通常の鉢植えと同じように植え付けます。植え替えの手順は?

使う前の日から、必要な分だけ水につけて吸水させておきます。余ったものはそのまま保存しておきましょう。サラセニアを鉢から取り出し、ミズゴケを全て取り除きます。ピンセットなどを使って丁寧に取り除きます。特に黒く変色したものは腐っているのでしっかりと取り除きましょう。新しいミズゴケで根を包み、鉢に入れ込みます。これで完成です。水苔は毎年やりかえてください。株分けはこのとき行います。

株分けをするときは、裂いた株の切り口に殺菌剤を塗ります。殺菌剤はホームセンターなどに売っています。イソジン(原液)でもいいです。

夏は根が太くなるが、春は冬を経ているので細い。春に植え替えをしてみて細さに驚かないように。

管理場所・日当たり

年中、強い直射日光にも負けませんから、しっかりと日に当てるべきです。ただ、夏の乾燥に注意してください。越冬・冬の管理場所は?

霜に当たると枯れます。霜に当たらなければ戸外での越冬も可能ですが、耐寒温度はせいぜい「0度」ですから、霜が当たらなくても、寒すぎれば枯れます。寒冷地の人は気を付けましょう。

腰水をしていて戸外で管理しているとそのまま凍ってしまって枯れることがある。

サラセニアは土が凍結しても品種によっては枯れないが、枯れなくてもダメージがあり、春以降の生育が悪くなるので、やっぱり凍らないほうがいいし、少し強めの寒波が来ると枯れる!なんてこともあるので冬は室内管理が無難です。

サラセニアは土が凍結しても品種によっては枯れないが、枯れなくてもダメージがあり、春以降の生育が悪くなるので、やっぱり凍らないほうがいいし、少し強めの寒波が来ると枯れる!なんてこともあるので冬は室内管理が無難です。

夏の暑さよりも、乾燥に注意

サラセニアは耐暑性があるので、夏の暑さには強いのですが、真夏の日当たりのいいところに置いておくと、蒸発が激しく極端に乾燥してしまいます。水をしっかりとやるか、あまりに乾燥する場合は日陰や半日陰に移動させます。腰水で乾燥を防ぐといいです。

場所を頻繁に変えない

季節ごとに場所を変えるのはともかく、ああでもない、こうでもないと頻繁に移動させるのはサラセニアにとってストレスになります。このダメージで調子が悪いってことがあるので、一度動かしたら2週間〜3週間は移動させず、様子を見てください。剪定

葉っぱが枯れ込んできたら、刈り込んでしまいます。冬は地上部の葉っぱはほとんど枯れるので、刈り込んでもかまいませんが、緑の部分があるなら残しておいた方が春以降の生育がよいです。病気・害虫

アブラムシ

アブラムシは茎や葉にくっついて汁を吸う虫で、特に新芽にたかり、新芽が変形してしまい生育不良を起こすことがあります。風通しが悪いと発生しやすいです。前もって浸透性薬剤(オルトラン)を使っておくか、発生後に対応の薬剤で駆除します。ウィルス病を感染させることがあります。ハダニ

ハダニは乾燥すると発生する小さなダニの仲間で葉っぱの裏に潜んで汁を吸っています。たくさん発生すると枯れることもあります。乾燥すると発生するので腰水にして、葉っぱに水をかければ発生はほぼないです。ウィルス病を感染させることがあります。ウィルス病

ウィルス病はウィルスが原因の病気で、治療法はありません。アブラムシなどの植物の汁を吸う虫が他の植物から持ち込んだり、感染した植物を剪定したハサミを流用すると感染します。サラセニアが感染すると葉っぱが捻れたり、奇形を起こすのですが、これは成長点が傷ついても似たような症状が見られるため、まず隔離して様子を見て判断しましょう。他の新芽も奇形が多いなら、治癒はないので諦めて廃棄します。

スポンサーリンク

記事が気に入ったら拡散をお願いします。

関連記事

サラセニアのカテゴリ・タグ

鉢植え 、 乾燥に弱い 、 室内 、 北アメリカ 、 湿地 、 食虫植物スポンサーリンク