クレマチスの育て方…植えてはいけない?鉢植え栽培なら問題なしです

TOP > キンポウゲ科 > クレマチス…最終更新画像投稿クレマチスの基礎データ

- 科名

- キンポウゲ科

- 属名

- センニンソウ属

- 学名

- Clematis

- 耐寒

- マイナス10度

- 水やり

- 水を好む

- 場所

- 外の日なた

- 難易度

- 中級者向け

クレマチスの特徴は?

クレマチスはキンポウゲ科のツル植物で、花がたくさん開花してくれます。花だけでなく白い毛に覆われた実も綺麗。頑健な植物で栽培は簡単なんですが、新枝咲・旧枝咲・新旧枝咲と種類があり、剪定にミスると開花しなくなるので、品種(系統)を忘れないように、必ずラベルは取っておきましょう。クレマチスは品種・花色が多く、マニアもたくさんいる。高山性クレマチスはかなり性質が違って枯れやすいので、初心者はホームセンターでよく出回っている育てやすい品種(パテンス系・フロリダ系・ビチセラ系・インテグリフォリア系)を買って植えるといいです。

参考:クレマチスの系統のまとめ

植えてはいけない?

クレマチスは環境が合うと、すんごい広がり、茎が細いのに硬くて、駆除に困ることすらあり、「植えてはいけない植物」として挙げられることもあるくらいです。とはいえ、鉢植え栽培すれば広がりすぎることはないですし、鉢植えでも十分立派に育って開花しますので、まずは鉢植え栽培から始めるといいですよ。

植え替え・植え付け

時期・頻度

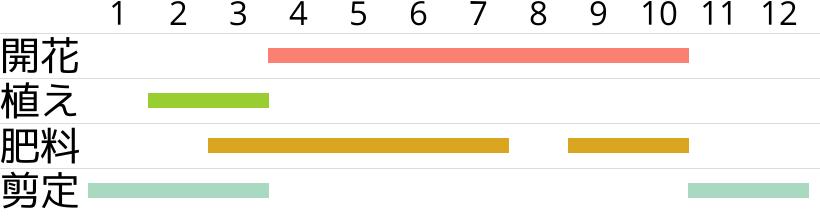

クレマチスが活動を止める2月前後に植え付け・植え替えをする。この時期であれば根をいじってもいいです。他の時期に植え替える場合は、土をいじらないで植え替えるが、それでも枯れることがあるので2月に植え付け・植え替えをするといいです。鉢植えは根詰まりを避けるために2年に一回植え替える。できれば毎年植え替えるといいです。

用土

市販の培養土か、クレマチスの専用土か、自作する場合は赤玉土(小粒)7腐葉土3に化成肥料を混ぜたものを使う。高山性クレマチスは山野草の土で植えましょう。鉢植えの植え替えの手順

苗を最初に植える場合は、できるだけ大きな鉢(8号〜10号鉢)に植え付ける。それ以上でもいいが、11号以上は作業が大変なのでできれば10号以下に抑えたい。鉢底に土が流れ出ないように鉢底ネット(鉢底網)を敷いて、その上に鉢底石(軽石)を2cm〜3cmほど入れ、用土を入れて、クレマチスの苗を入れて、隙間に用土を入れて、最後にしっかりと水をやって完成です。

2月であれば古い土を3分の1ほど落として、同じ大きさの鉢に新しい土を追加して植え替えられるので、できるだけこのころに植え替えましょう。2月前後でない場合、土を落とさないで現在より少し大きな鉢に植え替えます。

植え付け・植え替えについての詳細は

を参考にしてください。

庭植えの手順

庭土を深さ40cm直径40cmほど掘って、掘り返した土に堆肥(牛糞堆肥など)を元の土に対して2割か3割ほど入れて、化成肥料を説明書の規定量を入れて、よく混ぜてから用土とします。穴に用土を半分戻して、株を入れて、隙間に用土を入れて最後にしっかりと水をやって完成です。移植はできないので植える場所をよく考える。

管理場所

日当たりのよい場所で栽培する。半日陰でも枯れないが、開花が鈍くなる。寒さには強くマイナス10度まで耐えます。ギフトの鉢や、店頭で販売している鉢は、開花しているうちは室内の日当たりで管理し、花が終わったら戸外の半日陰で管理します。ギフト鉢は鉢が小さくて水切れしやすく、日当たりだとすぐにクタっとなるので、半日陰がいいです。

水やり

庭植えの水やり

クレマチスを庭植えにした場合は、自然に降る雨だけで十分。ただし夏の乾燥する時期は庭植えでも水をやる。また、新芽が出る時期(3月4月)から開花するまでの期間に水が不足すると花が減るので、この時期はしっかりと水をやりましょう。冬は雨だけで十分なので水やりは不要です。

鉢植えの水やり

土が乾いたら水をやる。春・秋は晴れた日は毎日。夏は晴れた日は朝夕2回の水やりをします。冬は土が乾いていたら水をやる程度に抑えましょう。冬に落葉している場合、ついつい水を忘れがちですが、完全に乾き切らないようには水やりをしましょう。春の母の日や父の日のギフトで流通している鉢植えの場合、地上部に対してかなり小さいため、水切れしやすいです。底面給水の鉢なら、春〜秋は水を貯めるところにずっと水があるようにします。底面給水じゃないなら、水やりの頻度を増やすか、できれば大きな鉢に植え替えるといいです。

肥料…クレマチスは肥料喰いです

芽が出始め、開花するまでの3月から5月は肥料をやる。1ヶ月に一回緩効性肥料をやるか、1週間に一回液体肥料をやる。その後も開花する四季咲きタイプのクレマチスは肥料を継続する。クレマチスは非常に肥料を欲しがり、肥料が不足すると花が減ります。剪定・切り戻し

クレマチスの栽培の要となり、剪定をミスると開花しないこともあるので、以下の剪定についてある程度理解してから植えるようにしましょう。病害虫

立ち枯れ病、アザミウマ(スリップス)、ハダニ、アブラムシ、ウドンコ病、エカキムシ、ナメクジなど。最後に…

このページは簡略な育て方でまとめています。より詳細な育て方は以下のリンクを参考にしてください。スポンサーリンク

記事が気に入ったら拡散をお願いします。

関連記事

クレマチスのカテゴリ・タグ

庭植え 、 鉢植え 、 花 、 育てやすい 、 クレマチス 、 ギフトキンポウゲ科

スポンサーリンク