ツツジ(躑躅)の育て方…剪定時期が大事!どのくらいまで剪定するか?

TOP > ツツジ科 > ツツジ…最終更新画像投稿ツツジの基礎データ

- 科名

- ツツジ科

- 属名

- ツツジ属

- 学名

- Rhododendron

- 耐寒

- マイナス10度

- 水やり

- 水を好む

- 場所

- 外の日なた

- 難易度

- 上級者向け

ツツジ(躑躅)とは?

ツツジは日本・中国などのアジアで自生するツツジ科ツツジ属の低木。古くから日本で栽培されている和物植物。生垣によく利用されます。常緑性と落葉性(レンゲツツジなど)があり、常緑性が一般的です。落葉性は若干育て方が繊細であり、仕立て方も立ち性でコンモリとしていない自然樹形です。ツツジは変異しやすく、また交配もお手軽なために昔から品種改良が頻繁に行われてきました。それで沢山の品種があります。といっても、見た目が違っていても「ツツジ」の育て方は基本的にはほとんど一緒。ちょっと違うのは「ヒラドツツジ」が寒さに弱いことくらい。

土は酸性であること、根が浅く乾燥に弱い方であること、ベニモンアオリンガが発生して花が咲かないことがあるなど、いくつかの注意しなくてはいけないポイントがあります。

樹高50cm〜2m

ツツジのその他の種類についてや、開花しない理由についてはツツジの種類・品種などについて、ツツジ・サツキが咲かない理由と対処を参考にしてください。

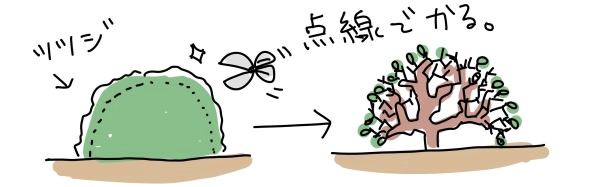

剪定

剪定に適した時期は?

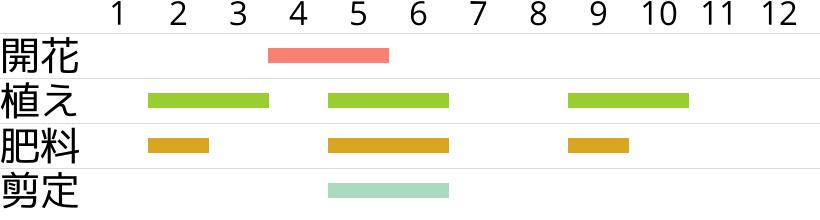

ツツジは夏に花芽形成を行います。剪定は開花を終える5月から6月上旬までに行ってください。秋以降に剪定すると花芽を落として翌年の花が減ります。花芽は目視では分かりません。8月9月以降は慣れれば分かる、かも。

剪定の手順

ちなみにツツジの枝は毎年5cm〜8cmくらい大きくなります。そのくらいどうでもいい気がするんですが、生垣や手前に植えていることが多いため、大きくなると庭のバランスが悪くなるため、やっぱり刈り込んだ方がいいですね。

花ガラ摘みを兼ねる

花が終わると花ビラが変色して汚くなります。これを花ガラといいます。開花時期の手入れとしてこの花ガラを摘むついでに、花が咲いたところから3センチほど剪定をしておきます。植物は花が終わると種子を作ろうとします。するとエネルギーが花に向かい、株が弱ります。花ガラ摘みをすることで翌年の開花を更に促進することが出来ます。

ようは剪定を前倒しで開花しているときにしちゃうって感じ。この花ガラ摘み+剪定をまめにやっていると花後の剪定は不要。株の数が少ないならコレでいいです。

花の後に実がついたら取り除く。花芽ができる時期と種子ができる時期が重なっていて、種子を放置していると花芽ができない(できづらい)。花後に剪定するのは種子をつけないようにする目的もある。

花の後に実がついたら取り除く。花芽ができる時期と種子ができる時期が重なっていて、種子を放置していると花芽ができない(できづらい)。花後に剪定するのは種子をつけないようにする目的もある。

管理場所・日当たり

日当たりが悪いと花芽分化が鈍くなります。できるだけ日当たりで管理します。ただし鉢植えの場合、真夏は半日陰で管理します。落葉性のツツジは半日陰が適しています。大きな木の根元などの木漏れ日の場所が良いです。

越冬

ヒラドツツジ以外のツツジは耐寒温度マイナス10度と寒さに強く、関東北部でも問題なく越冬可能。防寒も不要です。東北など寒冷地での戸外の越冬は品種にもよります。ヒラドツツジは寒さに弱いので、霜の降りない暖地以外では霜よけ・防寒が必要です。

根が浅くて、霜柱で根っこが持ち上がると根が切れて株が弱って、枯れることがある。霜柱が立つ地域は株元に腐葉土やワラでマルチングをして防ぐ。

植え替え・植え付け

時期

植え付け・植え替えに一番よいのは2月3月のツツジが活動していない時期。この時期であれば、多少乱暴な植え替え(土を落として根をいじったり)をしても復活する。地上部をかなり切り詰めても春には問題なく復活する。あとは花が終わった5月6月。次は秋の9月10月。このときの植え替えは根が活動しているので、古い土は出来るならば落とさないで、一回り大きな鉢に植え替える方がいい。開花している時に植え替えると枯れるので、注意。

開花時期にツツジ・サツキ祭りみたいなイベントで花をチェックしておくか、そこで購入して開花後に植え付けるといいです。あと、そういうイベントで花を見ておくと栽培のモチベーションが上がって、剪定や薬剤散布のやる気が出ますよ。

必ず酸性の土で

ツツジ類は酸性土壌(ph5.0〜5.5)を好み、酸性ではなくなってくると、枯れてきます。とはいえ、日本の雨は弱酸性。ガッチリと石灰などで中和したりさえしなければ、枯れることは無いです。でも、植え付け時は鹿沼土を含んだ酸性土でないといけません。不安な場合は、ph測定器を買ってチェックします。隣が畑とか、何か酸性が中和される要因がある場合は鹿沼土を足して酸性にします。用土

ツツジ・サツキの専用土がホームセンターで販売しているので、それを利用するのが一番楽です。ブルーベリーの土でもいいです(裏の説明書きに「ツツジ・サツキも可」とあります)。自作する場合は赤玉土(細粒)、鹿沼土(細粒)、ピートモス、バーミキュライトを4:2:3:1を混ぜてください。庭植え

庭土を30cm〜40cmを掘り返し、土に未調整ピートモスを2割ほど足し、化成肥料を規定量入れて混ぜて用土とします。粘土質で水はけが悪いなら、川砂・パーライト・鹿沼土などを入れて水はけをよくしてから植えます。穴に半分の土を戻し、苗を配置します。最後にしっかりと水をやって完成です。ツツジは根で空気を取り入れています。呼吸しているわけです。そのため深く植えると窒息して枯れることがあります。苗を植える場合は、深植えしないように気をつけます。

鉢植え

鉢植えの場合は、植え替えの場合は古い土を3分の1ほど落としておきます。根の負担を減らすため、地上部の枝も半分ほどに切り詰めます。鉢底の穴を鉢底ネットで塞いで土が出ないようにしてから鉢底石(軽石)を2センチから3センチほど入れて、鉢底石(軽石)の上に土を入れ、株を入れて、隙間に土を入れていき、最後に水をやります。鉢底から水が出るまで水をやってください。

古い土は落とした方がよい。ただし、2月3月以外はあんまり落とさないほうがいい。2月3月は地上部もかなり切り詰めてもいい。太い幹以外をバッサリいっても枯れない。

古い土と新しい土は「同じ配合」が好ましい。あまりに配合が違うと新しい土に根は広がらず、復活しない(復活しづらい)。

古い土と新しい土は「同じ配合」が好ましい。あまりに配合が違うと新しい土に根は広がらず、復活しない(復活しづらい)。

水やり

鉢植えも庭植えも夏の水切れに注意。7月8月に花芽ができるが、このときに水切れすると花が減ります。鉢植えの水やり

水はけの良い土を使う上に、乾燥に弱い性質なので、鉢植えだと簡単に水切れを起こします。土が乾く前に水をやってください。庭植えの水やり

一旦根付いてしまえば、乾燥時期以外は自然雨だけで十分です。ただし、ツツジは根が浅く、水不足で枯れてしまうことが多いです。夏(梅雨明け〜9月上旬)の乾燥時期は庭植えでも水をやってください。この時期に水切れすると花芽がなくなり、来年の開花がなくなります。肥料

肥料をやらないと枯れるということはありませんが、肥料がないとアレだけの花は咲きません。寒肥として2月に油粕・骨粉か化成肥料をやります。次は花の後(5月〜6月)にお礼肥として化成肥料をやります。あとは秋(9月)にも化成肥料をやります。肥料は根元から離して置いてください。ツツジは根が浅く、根元に置くと肥料が根に触れて肥料焼けを起こします。

病害虫

ベニモンアオリンガベニモンアオリンガが発生する。ツボミを食べるので、発生すると開花しなくなる。夏に蕾を見て、穴が空いていたら発生している。

ツツジグンバイ

ツツジグンバイもやばい。ツツジグンバイが発生すると、葉っぱの裏に黒い糞がこびりつき、葉っぱの表は白いまだら模様になる。でもベニモンアオリンガの方が憎たらしい(花が咲かなくなるから)。

ルリチュウレンジバチ

ルリリュウレンバチが、ツツジ属の植物を狙って幼虫の芋虫が食害する。卵は葉っぱのフチに産みつけられ、茶色く変色するので、卵を産みつけた葉っぱを取り除くことである程度の予防ができる。発生後は薬剤駆除します。

ハダニ

葉っぱの裏から汁を吸って弱らせる。これで枯れるということはないんですが、かなり弱って開花が鈍くなるため、対処したい。乾燥すると発生するので、梅雨明けから9月下旬の乾燥時期は葉っぱに水をかけることで予防できる。それでも発生するなら、薬剤散布して駆除する。

その他の開花しなくなる要因はツツジ・サツキが咲かない理由と対処を参考に。

特徴・由来・伝承

ツツジ科ツツジ属の植物の総称として「ツツジ」という名前が使われます。ツツジに形状が似ていることからツツジと名前がつく植物も多い(ドウダンツツジ)。長寿の木であり、800年以上の樹齢の個体があります。ツツジという名前は「続き咲き」とも「綴り茂る」が語源とも。漢字の「躑躅」は音読みで「テキチョク」。立ち止まるという意味。躑躅が美しく目に留まった人が立ち止まったことからと言われています。万葉集に読まれているほど日本には馴染み深い植物。

スポンサーリンク

記事が気に入ったら拡散をお願いします。

関連記事

ツツジのカテゴリ・タグ

庭植え 、 生垣 、 ツツジスポンサーリンク